現在の経済環境の移り変わりは激しく、ついこの前まで流行りだったものがすぐに時代遅れになるように、常に新しい価値を創り続けることが求められています。

このような急激な変化に対応し、中小企業が新たな取り組みを通じて生産性向上や事業拡大に繋げるためのツールとして「経営革新計画」が非常に重要な役割を持っています。

今回はこの「経営革新計画」を紹介します。

経営革新計画とは

中小企業庁によると、経営革新計画とは「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業が新たな事業を行う計画を策定することで、経営の相当程度の向上を図ることとしています。策定した計画は審査会等で審査を受け、承認されると補助金の加点や日本政策金融公庫の低金利融資制度利用、信用保証の特例等の様々な支援策に申請ができるようになります。

では経営革新計画について、なぜ「革新」という言葉がついているのか考えてみましょう。

「革新」の定義は辞書によると、

「旧来の制度・組織・方法・習慣などを改めて新しくすること。」

と記載されています。これを経営に当てはめると、企業がこれまでのやり方を改善したり、新しい技術やアイデアを取り入れて、効率や品質を向上させたりすることが「革新」に当たると言えます。

そのような思い切った取り組みを始めることは勇気がいりますが、経営者様にとっても計画策定を通じて、改めて自社の強みや今後の課題を整理するきっかけになりますし、支援する側にとっても計画があることで支援しやすくなるメリットがあるので積極的に取り組んでいきたいところです。

新たな事業とは

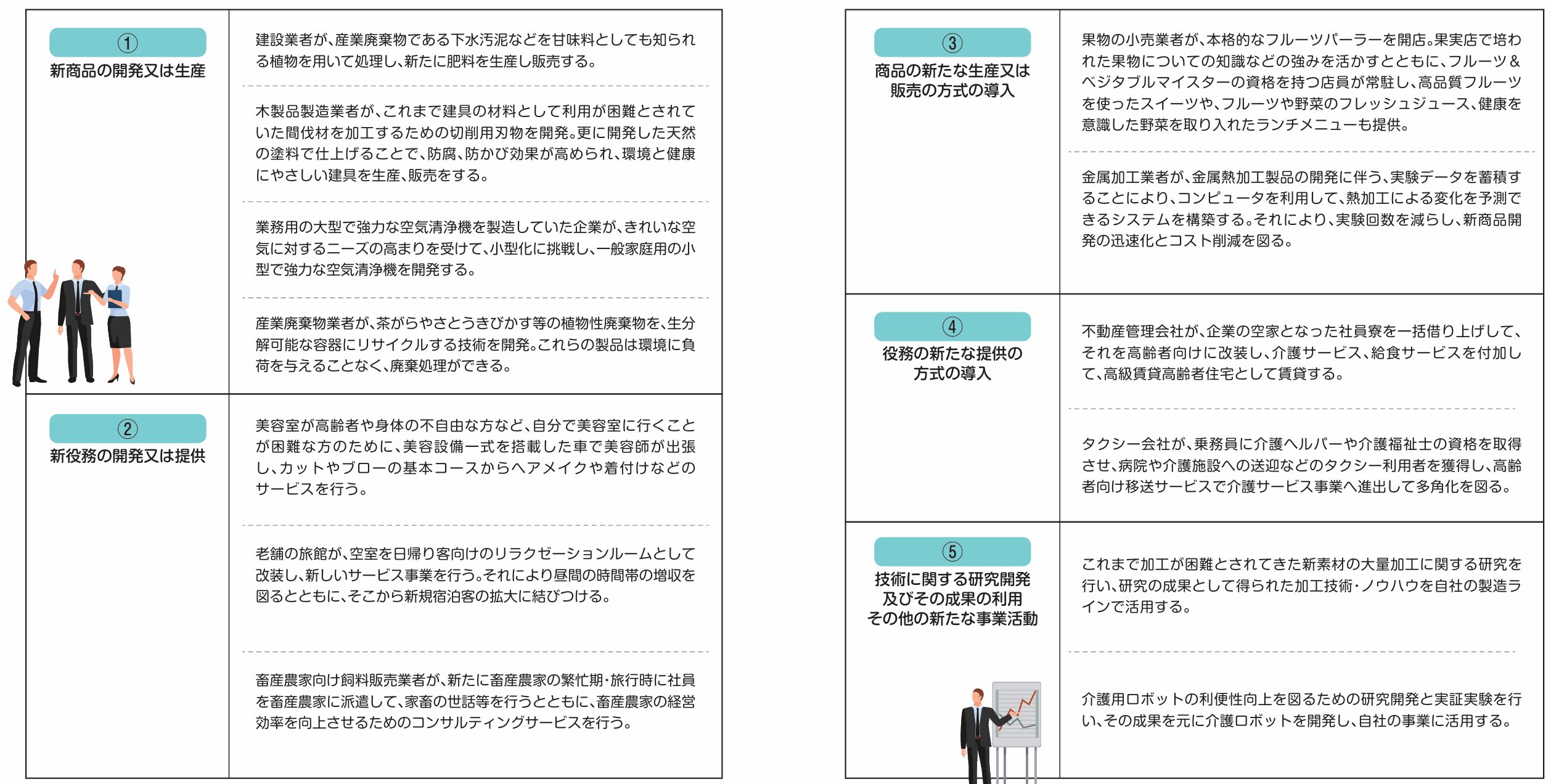

上記のような中小企業が行う新たな事業を経営革新計画のガイドブックでは「新事業活動」という呼び方をしており、以下の5つの取り組みを指します。

① 新商品の開発または生産

② 新役務(サービス)の開発または提供

③ 商品の新たな生産または販売方式の導入

④ 役務(サービス)の新たな提供方式の導入

⑤ 技術に関する研究開発およびその成果の利用その他の新たな事業活動

<引用:2022年版 経営革新計画 進め方ガイドブック>

<引用:2022年版 経営革新計画 進め方ガイドブック>

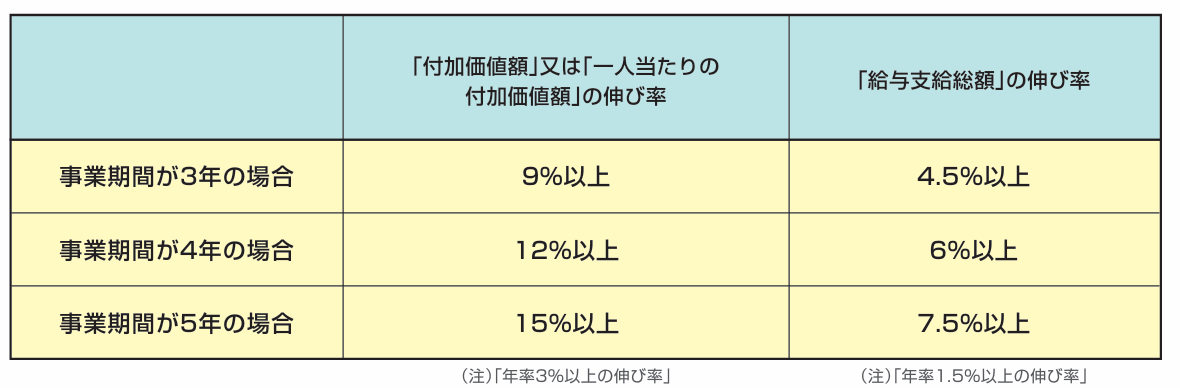

また、経営革新計画は単なる新事業活動の計画策定ではなく、中小企業が新事業活動を通じて「経営の相当程度の向上」を図ることを目的とした中期的な経営計画書であることを押さえておきましょう。経営の相当程度の向上の定義は以下のとおりです。

<引用:2022年版 経営革新計画 進め方ガイドブック>

<引用:2022年版 経営革新計画 進め方ガイドブック>

「経営革新」の特徴

経営革新は冒頭で触れた厳しい経済環境や激しい競争を勝ち抜くための重要なカギとなります。自社の現状分析を踏まえ将来のあるべき姿を描き、そのために何が必要か、何をすべきかを計画に落とし込み、実行に移すことで収益の改善や変化に強い経営に繋げることができます。

「経営革新」が持つ主な特徴を以下に記載します。

① 業種による制約条件をつけないで、全業種の経営革新を支援

② 単独の企業だけでなく、任意グループや組合等の柔軟な連携体制での経営革新計画の実施が可能

③ 具体的な数値目標を含んだ経営革新計画の作成

④ 都道府県等が、承認企業に対して、経営革新計画の開始時から1年目以後2年目以前に、進歩状況の調査(フォローアップ調査)を行うとともに、必要な指導・助言を行う

これらの特徴を見ると、経営革新が幅広く柔軟な制度であることが分かります。異なる業種や複数の業種の連携も含め自社に合った取り組みを行い、国や都道府県の充実した支援も活用することで、自社が抱える課題解決に繋げやすくなっています。

経営革新計画と中小企業診断士との関係

ところで、実は経営革新計画は中小企業診断士とも密接な関係があるので少しご紹介します。

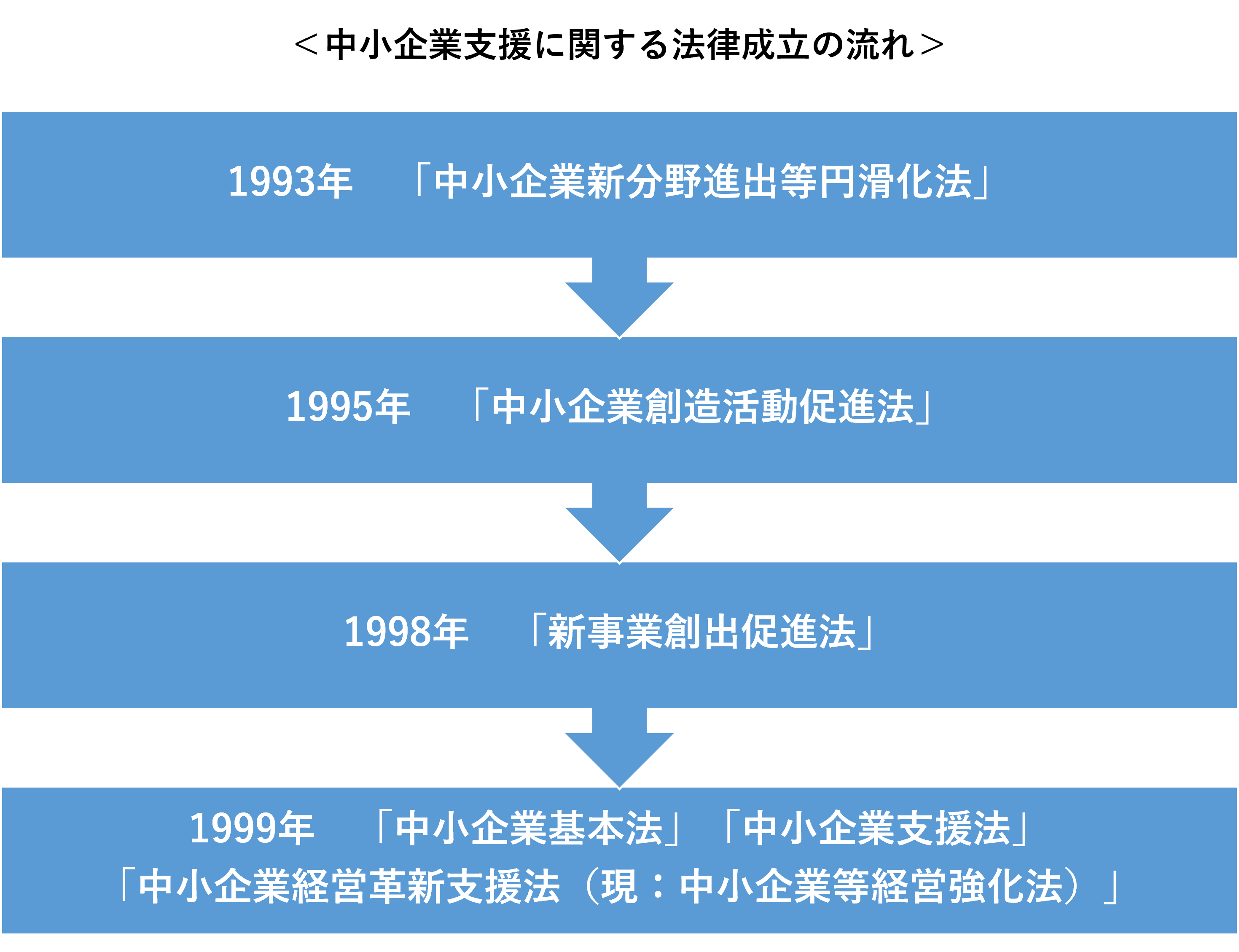

1990年代のバブル崩壊以降、廃業率が開業率を上回る状態となり、日本経済が長期的に低迷していったことから、創業や新たな事業を創る取り組みが重要な課題となりました。

そのような背景を受け、1993年に「中小企業新分野進出等円滑化法」、1995年に「中小企業創造活動促進法」、1998年に「新事業創出促進法」が立て続けに成立していきました。これらの法律は、名前の通り中小企業を対象とした創業や新分野への進出、事業転換等を目的として作られたものです。

しかし、国や都道府県が上から指導するような、これまでのやり方では個別対応がしきれなくなり、1999年に「中小企業基本法」の見直しと「中小企業支援法」と「中小企業経営革新支援法(現:中小企業等経営強化法)」が作られました。

中小企業診断士は「中小企業支援法」に基づき、中小企業に対する計画や戦略の策定や金融機関等とのパイプ役等の役割を果たすことが求められています。これは同時期に作られた「中小企業経営革新支援法」と強い関わりを持っていることが分かります。つまり、自身で計画を策定することが困難な経営者様に対し、単なるアドバイスをするだけではなく国や都道府県が対応しきれない個別の支援を通じて、企業の持続的な成長と地域経済の活性に貢献する重要な存在にならないといけないのです。

以前、ある診断士協会の会長がコロナ禍の中で補助金需要が増えた際、診断士の使命は経営者と一緒に考え行動し経営力向上を図ることであり、補助金申請だけの業務ばかりになることについて苦言を呈していましたが、本当にその通りだと思います。

夢を描き続けるために計画を作りましょう

経営革新計画は、企業が描く持続的な事業拡大=夢を実現するための強力なツールです。以前のコラムで触れましたが、他の計画を策定する時と同様に、夢を描き続けるためには、まずその夢を具体的な計画として決め、言語化し社内外に発信することが重要です。分かりやすく言語化された計画は企業の方向性を明確にし、全員が共通の目標に向かって進むための道しるべになります。

また、計画は一度策定したら終わりではなく、変化する環境や状況に応じて適宜見直し、柔軟に対応することが必要です。計画の変更があった際には、その内容を速やかに従業員や関係者とコミュニケーションを取り、お互いに同じ目線で理解し腹落ちさせることが重要です。全員が理解することで環境変化に素早く対応し、他社よりも一歩も二歩も早く次のステップに一丸となって進むことができるようになります。

社会保険労務士法人プラットワークスでは、多数の企業様に補助金や助成金の支援を行っていることや、自ら補助金や助成金の採択・通過した実績を踏まえ、皆さまの支援をいたします。

また、2025年2月26日(水)に設備投資や事業拡大に向けた補助金を活用するための無料セミナーを実施しますので、ぜひご参加ください。

<サービス:各種補助金>

助成金・補助金・給付金申請支援

<関連コラム>

計画はなぜ作る必要があるのか ~経営における重要性と作成ステップ~

https://sr.platworks.jp/column/7382