コロナ禍を機にテレワークを導入する企業が増加し、働き方の多様化が進んでいます。

20代の就活学生や転職希望者の6割が、テレワーク制度があることを重視しているといわれるなど、若い世代を中心にテレワークの希望者が多い一方で、新型コロナの5類移行後は原則出社に切り替える企業も出てきています。本コラムでは、テレワークにおける労務管理上の留意点について解説していきます。

テレワークとは

テレワークとは、ICT(情報通信機器)を活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方のことをいいます。

テレワークの形態は、業務を行う場所に応じて、①自宅で働く在宅勤務、②本拠地以外の施設で働くサテライトオフィス勤務、③移動中や出先で働くモバイル勤務に分類されます。

(出典:厚生労働省「テレワーク総合ポータルサイト」)

テレワークにおける労務管理のポイント

1.就業規則の整備

テレワークを円滑に実施するため、就業規則に「会社が許可する場所」においてテレワークが可能である旨を定め、従業員に適切に周知を行いましょう。具体的には、下記のような事項を就業規則に規定しておきましょう。

|

導入するテレワークの定義(内容)、対象者、実施場所、服務規律、労働時間管理等、 |

就業規則本体にテレワークに関する規定を追加する方法でも問題ありませんが、テレワークに関するルールは多岐に渡ることから、就業規則本体に委任規定を置いた上で、就業規則とは別に「テレワーク規程」を作成する方法が一般的です。

2.労働条件の明示

労働契約を締結する際、企業は、従業員に対して就業の場所に関する事項等を明示しなければなりません(労働基準法第15条、施行規則第5条第1項第1号の3)。雇入れ直後からテレワークを行わせることが通常想定される場合は、雇入れ直後の「就業の場所」として、また、労働契約の期間中にテレワークを行うことが通常想定される場合は、「変更の範囲」としてテレワークを行う場所を労働条件通知書等により明示する必要があります。

3.費用負担

テレワークに伴う通信費や情報通勤機器等の費用負担については、法律上の定めはないため、各企業で定めることができます。ただし、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」)では、

・テレワークを行うことによって従業員に過度な負担が生じることは望ましくない。

・企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等において規定しておくことが望ましい。

・特に、従業員に情報通信機器、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には就業規則に規定しなければならない。

とされています。労働基準法では、従業員に費用を負担させる場合は就業規則にその旨を規定しなければならないとされているため留意しましょう(労働基準法第89条第5号)。

4.労働時間制

テレワークにおいても、通常の労働時間制・変形労働時間制・フレックスタイム制・事業場外みなし労働時間制・裁量労働制等、要件を満たせば全ての労働時間制を適用できます。

テレワークにおける事業場外みなし労働時間制は、下記①②をいずれも満たす場合に限り、適用することができるとされています。この点、ICT利用を前提とするテレワーク勤務においては、下記①②とも満たすケースは現実的には少ないといえるでしょう。

|

<事業場外みなし労働時間制適用の判断基準> ①情報通信機器が、企業の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと |

5.テレワーク特有の業務から離れる時間(中抜け時間・移動時間・休憩時間)

テレワーク中の業務から離れる時間(中抜け時間・移動時間・休憩時間)についてガイドラインでは、以下のように取り扱うこととされています。

①中抜け時間

|

▸中抜け時間を把握する場合 |

②移動時間

勤務時間の一部についてテレワークを行う際の移動時間については、「従業員による自由利用が保障されているか否か」によって取扱いが異なります。

|

▸従業員による自由利用が保障されている時間 |

③休憩時間

労働基準法では、原則として休憩時間を従業員に一斉に付与することとされていますが(労働基準法第34条第2項)、労使協定を締結することにより、テレワークを行う従業員が柔軟な休憩時間を取れるようにすることが可能です。

▸参考リンク:厚生労働省HP

テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(令和3年3月25日改定)

6.テレワーク選択権の有無/テレワークの廃止の可否

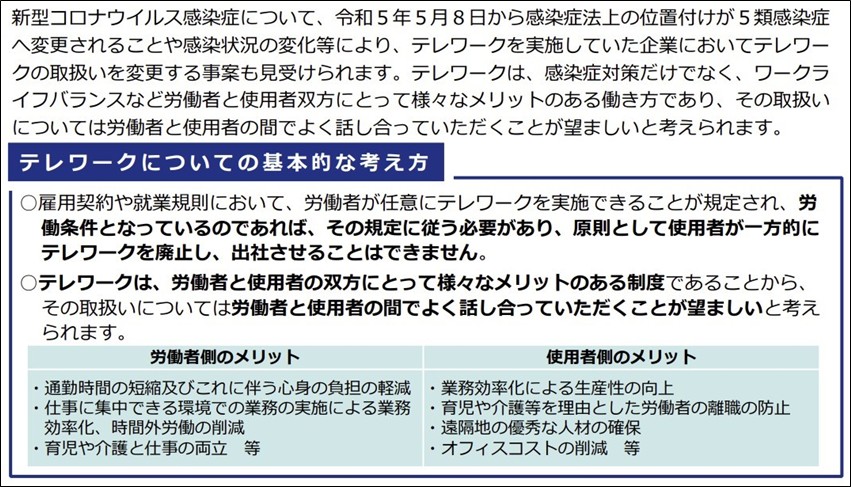

コロナ禍も一定収束し、出社回帰の傾向がある中で、テレワークから出社勤務に戻ることを拒否する従業員も出てきています。

従業員にテレワークを選択する権利はあるでしょうか?また、企業側が一方的にテレワークを廃止し、出社を求めることができるでしょうか?

労働契約や就業規則の特段の定めがなければ、一般的には従業員にテレワークの選択を請求する権利は認められないものと解されます。

しかしながら、労働契約や就業規則において、従業員が任意にテレワークを行うことができることが規定され、労働条件になっている場合は、企業が一方的にテレワークを廃止し、出社を強制することは、原則としてできません。

(出典:厚生労働省「新型コロナの感染法上の位置付けの変更等に伴うテレワークの取扱いについて」)

そのため、就業規則において、テレワークの対象者や、業務上その他の事情によりテレワーク勤務の許可・不許可を出せる規定を定めておくとともに、労働契約締結時・更新時において、就業場所について当事者間で話し合い、出社勤務/テレワーク勤務のルール決めをしておくことをお勧めします。

なお、令和7年4月より施行された改正育児・介護休業法においても、育児・介護の両立支援の観点からテレワークを推進する法改正がなされています。政府の考えとしては、今後もテレワークのメリットを上手く活かして、テレワークを定着させてほしい意向があると思われるところです。

生産性と働きやすさの両立を目指して

テレワークは、働き方の多様化や柔軟化を推進する重要な要素ですが、効果的な運用には適切な労務管理が不可欠です。企業の生産性の向上と従業員のワーク・ライフ・バランスとの両立を上手に図りながら、働き方の最適解を目指していきましょう。

弊法人では、人事労務アドバイザリー業務を行っており、日常的な労務管理に関するご相談から、例外的な労務問題にいたるまで、幅広い労務相談に対応しております。判断に迷った時はぜひ弊法人にご相談ください。

人事労務アドバイザリー - プラットワークス|社会保険労務士法人プラットワークス|東京都 千代田区 大阪市|社労士法人 社労士事務所