もくじ

令和7年4月1日より、改正育児・介護休業法が施行され、全企業に仕事と育児・介護の両立支援制度の強化等の措置が求められることとなりました。

妊娠・出産を経ての育児と異なり、介護は突然始まりがちですが、仕事と介護の両立支援制度や介護保険制度について、具体的なイメージが湧かない人も少なくありません。今回のコラムでは、育児・介護休業法の改正内容のうち、介護両立支援に関する部分について解説していきます。

改正の背景:仕事と介護の両立支援の必要性

介護をしながら働く人は365万人といわれ、そのうち年間10万人が介護を理由に離職しています。従業員の介護離職は、企業にとっても人材の損失となります。仕事と介護の両立は、今や「個人の問題」ではなく「企業の重要課題」として、企業による積極的な支援が不可欠といえます。

令和7年4月施行の法改正で何が変わる?(介護関連)

1.個別周知・意向確認【新設/義務】

企業は、介護することを申し出た従業員に対して、介護両立支援制度等についての個別周知と意向確認を行わなければなりません。

(1) 周知事項

従業員に個別周知する内容は、以下のとおりです(改正法第21条第2項、改正規則第69条の7・第69条の8)。

|

①介護休業に関する制度(制度の内容) |

(2) 個別周知・意向確認の方法

個別周知・意向確認は、以下のいずれかの方法で行わなければなりません(改正規則第69条の9)。

|

①面談 |

2.早期の情報提供【新設/義務】

企業は、介護に直面する前の早い段階(40歳等)で、従業員に介護両立支援制度等の情報提供を行わなければなりません(改正法第21条第3項)。ここでいう「早期」とは、以下のいずれかとなります。

| ①40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間) ②40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間 |

また、情報提供内容や周知方法は、個別周知のものとほぼ同様ですが、情報提供方法に若干の違いがあります(改正規則第69条の10・第69条の11)。

なお、情報提供にあたっては、「介護保険制度」についても「併せて周知することが望ましい」とされています。

| <周知事項> ①介護休業に関する制度(制度の内容) ②介護両立支援制度等(制度の内容) ▸介護休暇に関する制度 ▸所定外労働の制限に関する制度 ▸時間外労働の制限に関する制度 ▸深夜業の制限に関する制度 ▸介護のための所定外労働時間の短縮等の措置 ③介護休業・介護両立支援制度等の申出先 |

| <個別周知・意向確認の方法> ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 ※①はオンライン面談も可。 ③④は従業員が希望しない場合でも、年度当初などに対象者を一堂に集めて実施しても差し支えありません。 |

3.雇用環境整備【新設/義務】

企業は、介護両立支援制度等を利用しやすい雇用環境を整備し、下記のいずれかの措置を講じなければなりません(改正法第22条第2項・第4項、改正規則第71条の3・第71条の4)。

なお、雇用環境整備にあたっては、「可能な限り、複数の措置を行うことが望ましい」とされています。

| ①介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施 ②介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口の設置) ③自社の従業員の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供 ④自社の従業員へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知 |

4.テレワーク導入【新設/努力義務】

要介護状態の対象家族を介護する従業員がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、企業の努力義務となります(改正法第22条第4項)。

5.介護休暇の取得要件緩和【改正】

介護休暇の対象者は、①週の所定労働日数が2日以下 又は ②継続雇用期間が6ヶ月未満の場合、労使協定の締結により除外出来ましたが、②の要件は廃止されることとなりました(改正法第16条の6第2項)。

<改正事項まとめ(介護関連)>

|

改正事項 |

改正前 |

改正後(R7.4.1以降) |

|

個別周知・意向確認 |

- |

義務 |

|

早期の情報提供 |

- |

義務 |

|

雇用環境整備 |

努力義務 |

義務 |

|

テレワーク導入 |

- |

努力義務 |

|

介護休暇の取得要件緩和 |

労使協定で除外できる従業員 |

労使協定で除外できる従業員 |

介護休業制度の適用範囲:令和7年2月の「要介護判断基準の見直し」について

「介護」というと、高齢者介護のイメージが強いかもしれませんが、育児・介護休業法における介護休業制度の適用範囲は、高齢者だけに限りません。

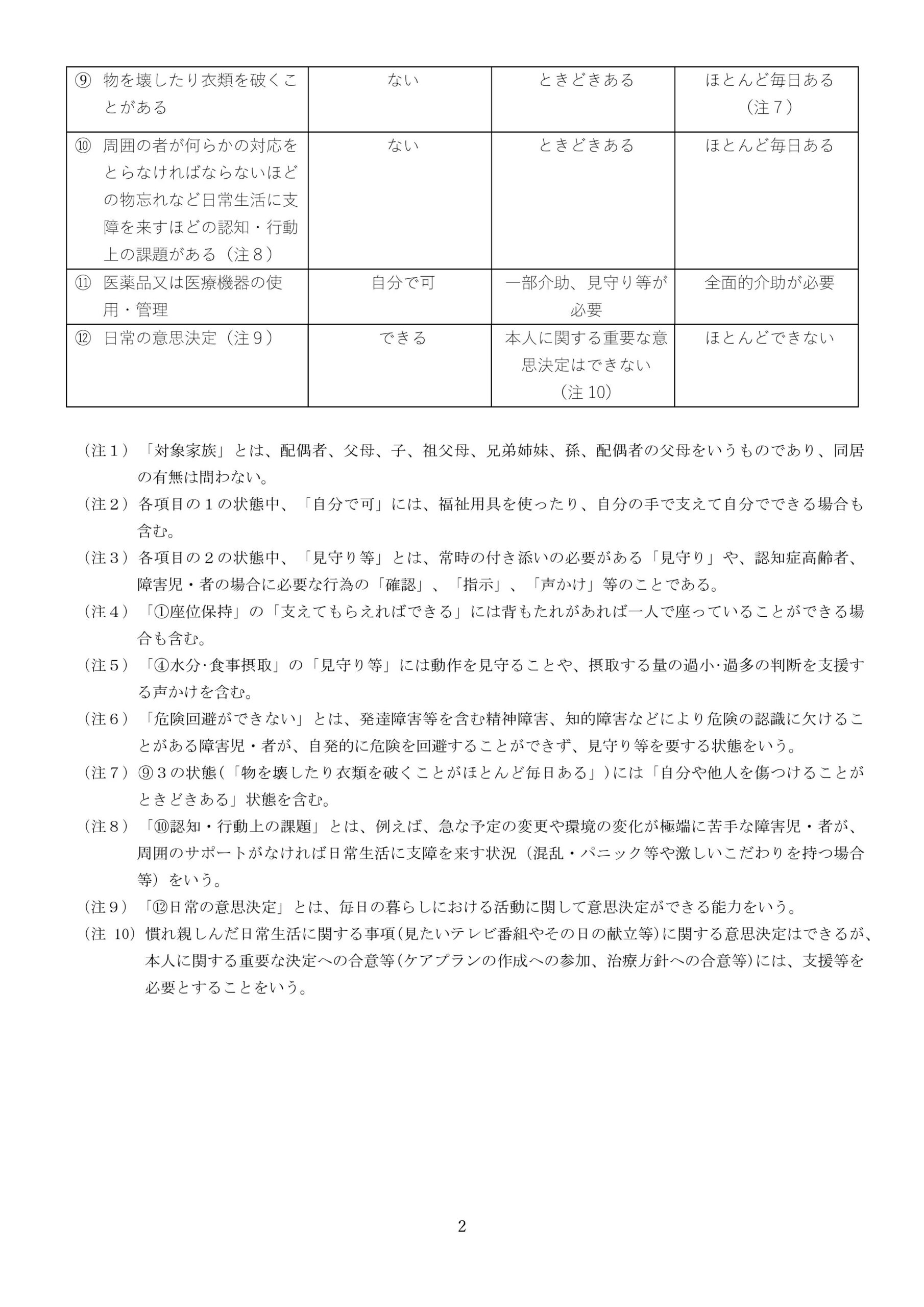

介護休業制度の対象は、配偶者(事実婚を含む)・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・配偶者の父母であり、これらの対象家族が「要介護状態」の要件を満たせば、介護休業制度を利用することが可能です。この「要介護状態」とは、「2週間以上にわたり、常時介護を必要とする状態」をいい、以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する必要があります。

|

(1) 項目①〜⑫のうち、状態について2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。 |

(厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について令和7年2月5日職発0205第4号、雇均発0205第2号)」より抜粋)

なお、「常時介護を必要とする状態」については、子どもに障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合には解釈が難しいケースも考え得るということから見直しが行われ、通達に「障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合を含む。」ということが明記されました。また、「介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること」に該当しないときの判断項目も一部見直されています。

▸参考リンク:厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001378913.pdf

介護と仕事の両立支援促進に向けて

以上のとおり、改正育児・介護休業法関連については、介護関連だけでも、令和7年4月までに対応しなければならないことが盛り沢山です。一方で、介護と仕事の両立支援は、従業員の生産性維持と介護離職防止につながる重要な取組みであることは間違いありません。今回の法改正を機に、積極的に支援体制を整備し、従業員が安心して働き続けられる環境づくりに取り組んでいきましょう。

弊法人では、人事労務アドバイザリー業務をおこなっており、日常的な労務管理に関するご相談から、例外的な労務問題にいたるまで、幅広い労務相談に対応しております。判断に迷った時はぜひ弊法人にご相談ください。

人事労務アドバイザリー - プラットワークス|社会保険労務士法人プラットワークス|東京都 千代田区 大阪市|社労士法人 社労士事務所