もくじ

前回のコラムでは、子育て支援のベースとなる考え方を規定している次世代育成支援法の成立までの歴史とそこから具体化した内容を整備した育児休業法、育児休業制度について解説しました。今回のコラムでは子育て支援規定事項の二つ目である、「パパ・ママ育休プラス」制度について解説していきます。

育児介護休業法とパパ・ママ育休プラス

パパ・ママ育休プラス制度は2010年、「育児・介護休業法」の改正により創設されました。

この制度が成立された背景としては、女性の社会進出に伴う共働き世帯の増加、一方で女性への子育てへの負担がかかりすぎていることで、女性の継続就業を困難にさせている課題への対応が挙げられます。また、女性だけでなく男性も子育てに参画し親子で過ごす時間をもてる環境づくりを促進することとしています。

パパ・ママ育休プラス制度の概要

パパ・ママ育休プラス制度は父母ともに育児休業を取得する場合に、最長で子が1歳2か月に達するまでの間に1年間の育児休業を取得することができる制度です。なお、子が1歳2か月まで育児休業を取得することができるのは、後から育児休業を取得した労働者となるため、父、母、どちらの労働者もパパ・ママ育休プラス制度の対象者となりえます。

また、パパ・ママ育休プラス制度の利用により、「育児休業取得期間の期日」が延びるのであって、夫婦それぞれ一人当たり取得できる育休の期間は原則一人一年間であることは変わらない点に注意しましょう。

休業期間としては子の出産予定日から子が原則1歳に到達するまで取得することができ、育児休業を後から取得した労働者は子が1歳2か月に達する日まで取得することができます。ただし、期間としては原則一年間となります。また、最大2回に分割して取得することもできます。

パパ・ママ育休プラスの対象者と条件

対象者は育児休業と同様です。子育て中の雇用保険に加入している男女労働者となり、有期労働者は、子が1歳6か月(2歳までの休業は2歳)に達する日までに契約満了し、更新されないことが明らかでない場合は取得できます。

ただし労使協定により以下の労働者は対象外とすることができます。

①継続雇用1年未満の労働者

②申出日から1年以内に雇用終了予定(1歳6か月・2歳までの休業は6か月以内)の労働者

③週所定労働日数が2日以下の労働者

④日々雇用される者

また、パパ・ママ育休プラス制度適用の条件としては上記に加え以下が挙げられます。

①労働者の育児休業開始日が子の1歳到達日の翌日後ではない

②労働者の育児休業開始予定日が配偶者の育児休業期間の初日より前でないこと

③配偶者は、子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること

パパ・ママ育休プラス制度の利用パターン

パパ・ママ育休プラスの制度利用は以下の通り様々なパターンで利用することができ、各家庭の育児状況に合わせて柔軟に変えることができます。取得のタイミングや順番によっては利用できないケースがあるため、注意しましょう。(参考:東京労働局「両親で育児休業を取得しましょう!」)

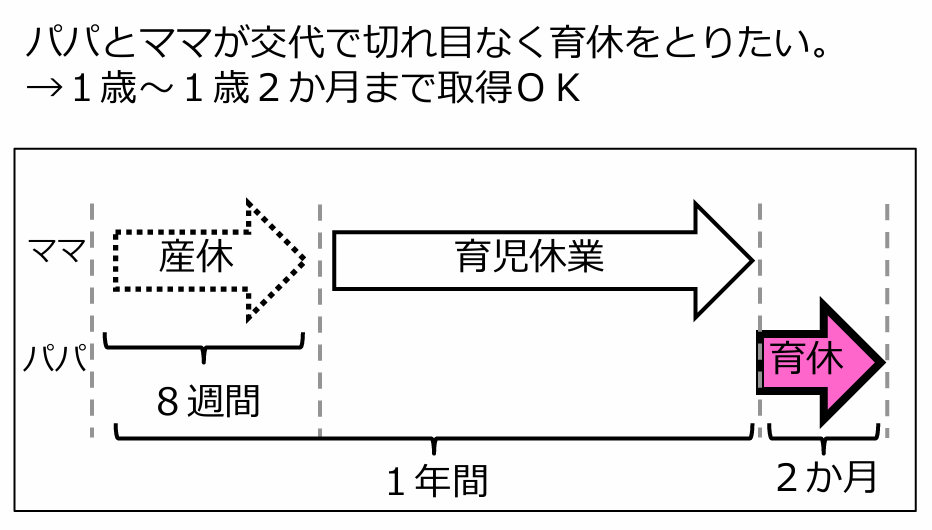

①父母入れ替わりで1歳2か月まで切れ間なく育休取得

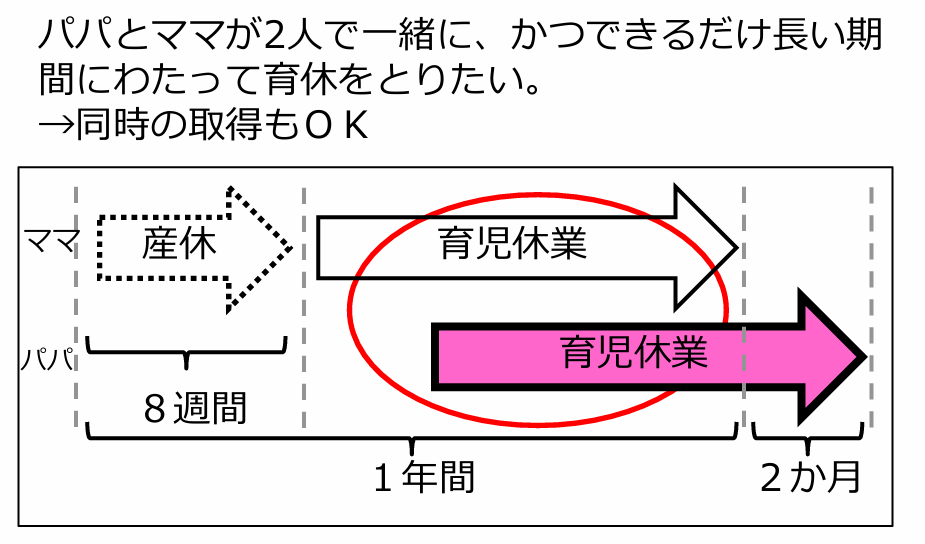

②父母が同時期に重複して1歳2か月まで育休取得

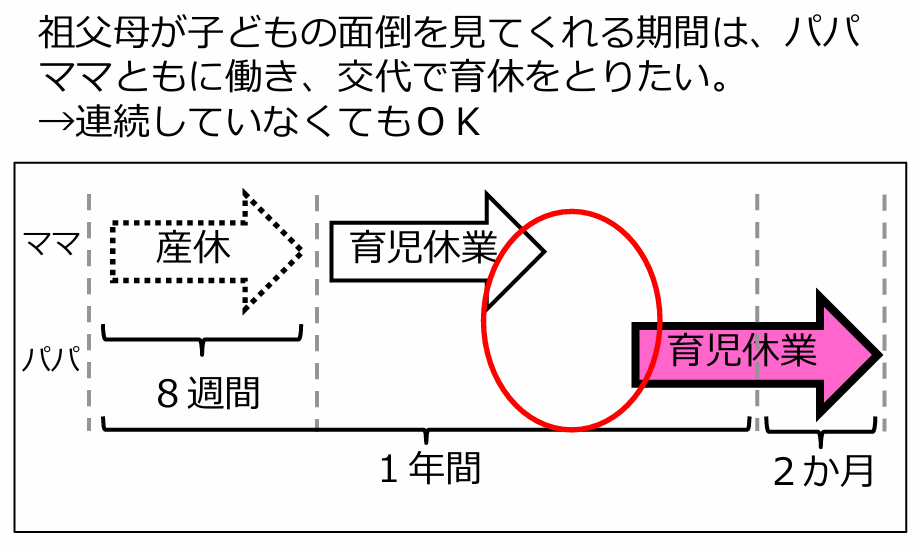

③母親の育休終了後に間をあけて父親が育休を取得

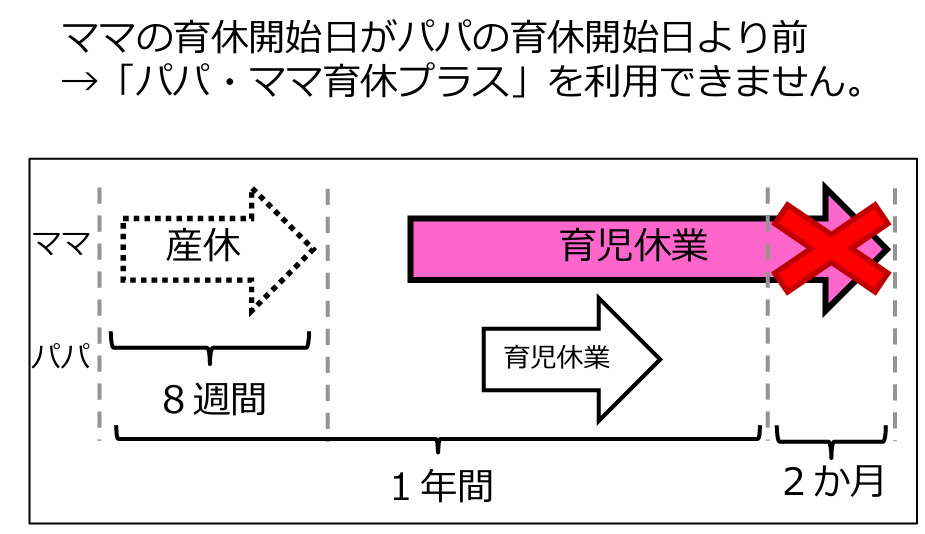

※パパ・ママ育休プラスを利用できない例※

パパ・ママ育休プラスを取得したい母親の育休開始日が父親の育休開始日より前である

育児休業期間を延長したい労働者は配偶者の後から育児休業を取得する必要があるので、母親が先に育児休業を取得した場合、育休プラスの対象は父親となるため、母親は育休プラスの利用ができません。

パパ・ママ育休プラス制度利用時の注意点

このようにパパ・ママ育休プラス制度の利用により、夫婦の育児休業の取得タイミングを調整することで、育児休業を効率的に利用できるメリットがあります。

パパ・ママ育休プラス制度は取得できる条件が複雑で、取得方法やタイミングに注意しないと利用できない場合があるため、利用にあたっては前回説明した育児休業取得時の注意点の他、以下の点を注意するとよいでしょう。

・取得可能な期間の確認

上述した通り、パパ・ママ育休プラス制度の利用により、育休取得可能期間を子が1歳2か月になるまでに延長できますが、実際にとれる育児休業期間は夫婦ともにそれぞれ最長1年間となります。

・取得タイミングの確認

パパ・ママ育休プラス制度利用にあたっては制度を利用する労働者は配偶者の育休開始日以降に対象の育休を取得している必要があります。そのため、配偶者より先に育児休業を取得していた場合は、制度の利用ができない点に注意しましょう。ただし、別制度(出生時育児休業/産後パパ育休)を利用していた場合、パパママ育休プラス制度は利用可能となります。

・取得可能な雇用条件に注意

パパ・ママ育休プラス制度の利用には育児休業制度同様に雇用保険の加入条件を確かめる必要があります。また、配偶者も育児休業取得が必要であるため、配偶者が専業主婦(夫)や雇用保険未加入の場合はこの制度の利用ができません。

・申請期限と申請に必要となる書類の確認

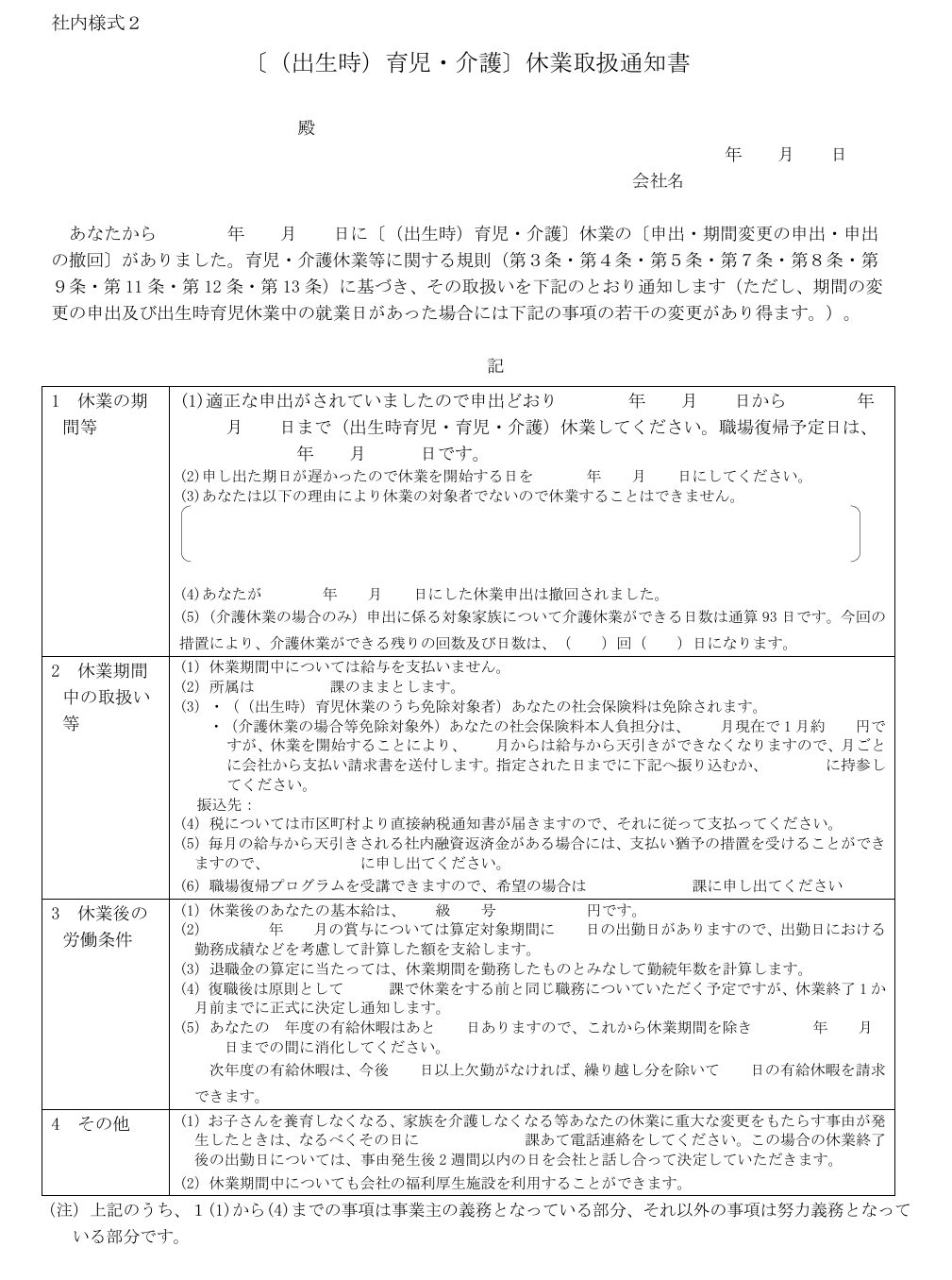

パパ・ママ育休プラス制度利用時には、通常の育児休業に加えて追加で提出書類が必要となります。追加の書類としては、①支給対象者の配偶者であることを確認できる書類、②配偶者の育児休業取扱通知書(労働者から育児休業申出書提出後に企業が交付する書類)の写しなどの配偶者が育児休業を取得していることを確認できる書類があります。

※育児休業取扱通知書の例(厚生労働省「社内様式例」)

今回のコラムでは子育て関連規定の二つ目、育児休業規定に関連してパパ・ママ育休プラス制度について解説しました。このパパ・ママ育休プラス制度と次回説明する産後パパ育休と組み合わせて取得することで、さらに柔軟に育児休業をすることができます。

しかし、パパ・ママ育休プラスをはじめとした育児休暇制度は複雑で具体的な利用イメージがわきにくいでしょう。育児休業利時に希望者が制度内容を理解し、安心して制度の活用ができるよう、企業や人事労務担当者が従業員に対して育児休業制度を十分に理解し説明できるようになることが大切です。それにより制度利用者が増加し、企業イメージの向上や離職率の低下のほか、くるみん認定基準の確実な達成につなげることができます。

そして、このような複雑な制度利用においては各種制度や企業の労務管理に精通し、企業の実態に応じたアドバイスのできる専門家のサポートが重要となります。

プラットワークスでは社内の規程改定のご支援や「くるみん認定」取得申請のご支援を積極的に行っております。ぜひご利用ください。

また、弊法人では人事労務アドバイザリー業務をおこなっており、日常的な労務管理に関するご相談から、このような例外的な労務問題にいたるまで、幅広い労務相談に対応しております。判断に迷った時はぜひ弊法人にご相談ください。

【くるみん認定取得に向けた法対応①】育児休業

【くるみん認定取得に向けた法対応③】産後パパ育休

【くるみん認定取得に向けた法対応④】短時間勤務制度

【くるみん認定取得に向けた法対応⑤】所定外労働の制限

【くるみん認定取得に向けた法対応⑥】時間外労働の制限

【くるみん認定取得に向けた法対応⑦】深夜労働の制限

【くるみん認定取得に向けた法対応⑧】子の看護等休暇

【くるみん認定取得に向けた法対応⑨】介護休暇

【くるみん認定取得に向けた法対応⑩】選択的措置義務

【くるみん認定取得に向けた法対応⑪】育児目的休暇(子の看護等休暇・養育両立支援休暇との違い)

【くるみん認定取得に向けた法対応⑫】育児休業制度等の個別周知・意向確認義務

【くるみん認定取得に向けた法対応⑬】妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止措置