もくじ

前回のコラムでは、両親ともに育児休業をする場合の特例制度として「パパ・ママ育休プラス」制度について解説しました。今回のコラムでは子育て支援規定事項の三つ目「出生時育児休業(産後パパ育休)制度」について解説していきます。

育児介護休業法と出生時育児休業(産後パパ育休)

出生時育児休業制度は2022年4月の「育児・介護休業法」の改正により創設され、2022年10月に施行されました。この制度創設の背景としては、出産を経てからの女性の就業継続と、男性の育児への参加率の低さが課題となっていたこと(厚生労働省「雇用均等基本調査」:2021年時点で13.97%)が挙げられます。

そこで、既存の育休制度を活用した男性労働者の休業取得時期が「子の出生後8週間以内」に多いことから、既存の育休制度をさらに柔軟にし、出産直後の母親の身体的・精神的負担の軽減とともに男性労働者も必要な時期に育休を取得することで、父親の育児・家事参画を促進することを目標として、出生時育児休業制度が創設されました。出生時育児休業は子の出産直後のサポートを目的とし、主に男性が取得することから、「産後パパ育休」とも呼ばれています。

出生時育児休業の概要

出生時育児休業とは、子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで休業を取得することができる制度です。対象となる労働者は産後休業を取得していない労働者となるため、通常男性労働者(養子の場合は女性も取得可能)となります。また、ほかの育休制度と異なり、労使協定を締結している場合に限り、労働者と事業主間で合意した範囲内で就業できることが特徴となる制度です。

・休業期間

子の出生後8週間以内の期間で4週間(28日)以内取得することができます。また、最大2回に分割して取得することもできますが、その場合はまとめての申出が必要となります。

・育児休業との併用

出生時育児休業と育児休業制度は別の制度であるため、性別や家庭状況などの条件を満たせば併用も可能です。例えば、男性は併用が可能で、女性は産後休業があるため、基本的に併用ができません。ただし、養子縁組で母親となる女性については出生時育児休業と育児休業の併用が可能となります。

対象者と条件

対象となる労働者は産後休業を取得していない労働者となるため、通常男性労働者(養子の場合は女性も取得可能)となります。また、有期契約労働者は申出時点で「子の出生後8週間を経過する日の翌日から起算して6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し更新されないことが明らかでない場合」取得可能です。ただし、以下のいずれかにあてはまる場合は労使協定によって制度の対象から除外することができます。

①継続雇用1年未満

②申出日から8週間以内に雇用終了予定

③週所定労働日数が2日以下の労働者

休業中の就業について

育児休業では原則就労は認められませんが、出生時育児休業は労使協定締結の上、労働者の合意があれば就労を認めています。ただし、以下に注意する必要があります。

・休業期間中における総所定労働日数、総所定労働時間の半分までとすること

・フルタイム勤務ではなく一部就労とすること

・所定労働時間を超えないこととすること

・休業開始日、終了予定日を就業日とする場合、該当日の所定労働時間数未満にすること

出生時育児休業給付金と出生後休業支援給付金

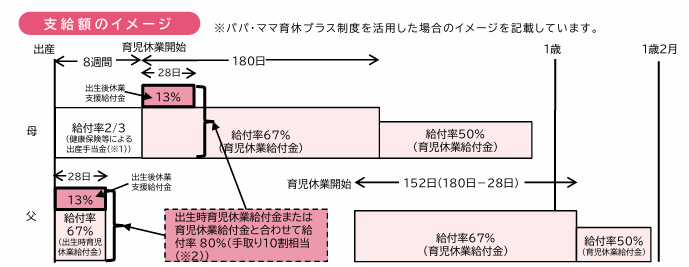

出生時育児休業給付金は雇用保険の被保険者が出生時育児休業を取得し、以下の要件を満たした場合に最大28日分を限度として休業開始時賃金日額の67%が支給されます。

①子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、

当該子を養育するための出生時育児休業を取得した被保険者であること

②育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合、就業した時間数が

80時間以上の)月が12か月以上あること

③休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること

さらに2025年の法改正に伴い、出生後休業支援給付金が創設されました。

出生後休業支援給付金とは子の出生後一定期間以内に両親とも14日以上育児休業を取得した場合(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に育児休業を取得)に最大28日間分を限度として、休業開始時賃金日額の13%が支給されます。ただし、支給にあたっての配偶者の育児休業を要件としない場合もあり、子の出生日翌日における配偶者の要件については以下にあてはまっていれば配偶者の育児休業を要件とせず、給付金の対象となります。

この給付金の創設に伴い、出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金を合わせると給付率80%となり、実質手取り100%の給付を受けることができます。育児休業取得時の収入減というデメリットを補うことができるため、男性労働者を中心とした育児休業の取得率向上が期待できます。

|

【子の出生日翌日における配偶者の状態】 |

|

1)配偶者がいない 2)配偶者が行方不明(勤務先で3か月以上無断欠勤、もしくは災害により行方不明となっている) 3)配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係にない 4)配偶者から暴力を受け、別居中 5)配偶者が無業者 6)配偶者が自営業やフリーランスなど雇用される労働者ではない 7)配偶者が産後休業中 8)上記以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない |

※厚生労働省|2025年4月から「出生後休業支援給付金 」を創設しますより

出生時育児休業利用時の注意点

出生時育児休業は取得可能期間や日数、申請書類などのルールが細かいため、事前に準備することが大切です。利用にあたっては、以下の点を注意するとよいでしょう。

・取得可能な期間の確認:

出生時育児休業利用時は休業取得可能期間が子の出生後8週間以内に最大4週間(28日)までとなり、2回までの分割取得が可能です。ただし、分割取得を希望する場合はまとめて申し出をする必要があります。

・取得タイミングの確認(育児休業との併用):

出生時育児休業とは別の制度として育児休業がありますが、どちらも併用して取得が可能です。特に育児休業を取得する期間を迷っている従業員にとっては、まずは出生時育児休業を取得して続けて育児休業を取得するのもよいでしょう。このように本制度を活用することで状況や希望に応じて育休の時期や分割取得の有無など柔軟に育児休業を取得することができます。

・休業中の就業について確認する:

出生時育児休業はの就業は、就業可能日や時間帯について事前の労使協定と合意があれば、可能となります。ただし、前述した通り休業期間中の就業可能日数と就業可能時間、休業開始日と休業終了日の就業可能時間について上限があるため、事前に確認するようにするとよいでしょう。

・申請期限と申請書類の確認:

出生時育児休業は原則休業開始予定日の2週間前までに書面で申し出が必要となります。ただし、労使協定により最大一か月前までにすることも可能となりますので、申し出時は申請期限の事前確認が必要です。申請に必要な書類は出生時休業給付金支給申請書の他は育児休業と同じですが、複数書類の準備が必要となるので、前もって確認しておきましょう。

今回のコラムでは子育て関連規定の三つ目、育児休業規定に関連して出生時育児休業制度について解説しました。

出生後育児休業取得や給付金支援制度の活用により、これまで子育てに参画できなかった男性労働者の制度活用が期待できます。また、「くるみん認定」取得の要件として男性労働者の育児休業取得要件(2025年4月からは30%以上)が含まれているため、積極的に活用していくことは企業イメージの向上や経済的支援の享受など大きなメリットが数多くあります。

一方で、制度の活用だけにとどまらず、人手不足の労働市場において、休業中の業務引継ぎや周囲の従業員の支援も必要となるでしょう。

育児休業制度利用時に希望者が制度内容を理解し、安心して制度の活用ができるよう、企業や人事労務担当者が従業員に対して育児休業制度を十分に理解し説明できることはもちろん、育児休業制度を活用する従業員をサポートする周囲の従業員の負担を軽減できるような仕組みづくりをしていくことも大切です。それにより制度利用者が増加し、企業イメージの向上や離職率の低下につなげることができます。

このような複雑な制度利用や働きやすい職場環境の整備においては各種制度や企業の労務管理に精通し、企業の実態に応じたアドバイスのできる専門家のサポートが重要となります。

プラットワークスでは社内の規程改定のご支援や「くるみん認定」取得申請のご支援を積極的に行っております。ぜひご利用ください。

また、弊法人では人事労務アドバイザリー業務を行っております。日常的な労務管理に関するご相談から例外的な労務問題にいたるまで、幅広い労務相談に対応しております。判断に迷った時はぜひ弊法人にご相談ください。

【くるみん認定取得に向けた法対応①】育児休業

【くるみん認定取得に向けた法対応②】パパ・ママ育休プラス

【くるみん認定取得に向けた法対応④】短時間勤務制度

【くるみん認定取得に向けた法対応⑤】所定外労働の制限

【くるみん認定取得に向けた法対応⑥】時間外労働の制限

【くるみん認定取得に向けた法対応⑦】深夜労働の制限

【くるみん認定取得に向けた法対応⑧】子の看護等休暇

【くるみん認定取得に向けた法対応⑨】介護休暇

【くるみん認定取得に向けた法対応⑩】選択的措置義務

【くるみん認定取得に向けた法対応⑪】育児目的休暇(子の看護等休暇・養育両立支援休暇との違い)

【くるみん認定取得に向けた法対応⑫】育児休業制度等の個別周知・意向確認義務

【くるみん認定取得に向けた法対応⑬】妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止措置