政府は、更年期症状や生理に伴う体調不良の女性従業員を支援するよう企業に求める女性活躍推進法改正案を国会に提出しました。女性活躍推進法の成立から10年たった2025年、「働く女性の健康上の課題に配慮すべき」と法改正案に初めて明記しました。更年期症状や生理に伴う体調不良により、業務効率が低下したり通勤がつらかったりと健康面で悩みを抱える女性は多く、退職する人もいます。政府は女性の健康問題による経済損失を年間約3兆4千億円と試算しており、企業経営でも重要なテーマとなっています。改正案が成立すれば、厚生労働省が対策の検討を本格化させ、年内には実行に移す予定です。具体的には、女性活躍に向け企業に策定を義務付けている「行動計画」に「女性特有の健康課題に配慮した取り組み」の項目を加えることが検討されています。

このように少子高齢化に伴い、労働力不足が課題となっているため、多様な背景をもった従業員が健康に長く働ける環境整備が重要となっています。特に、従来結婚や育児、介護等を理由とし労働市場への参入率が低かった女性の活躍が求められており、生理休暇制度など女性特有の健康問題に関する支援制度を設立する企業も増え、一般的となりつつあります。しかし、制度自体がない企業や制度はあるものの利用しづらいといった声もあるのも事実です。今回のコラムでは、働く女性に特に影響が大きいとされる健康課題である「生理」と「更年期障害」について、現状と対策について解説していきます。

女性特有の健康問題と職場をとりまく現状と課題

1)生理

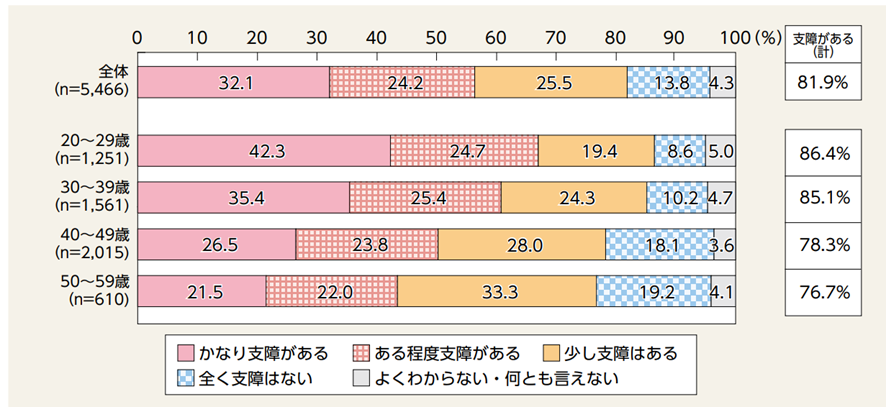

内閣府の調査によると、生理に伴う体調不良により生活に支障をきたした女性は81.9%にのぼります。日経BP総合研究所の調査(「働く女性1956人の生理の悩みと仕事と生活2021」)によると、生理前・生理中の症状で影響が出る日数としては1回あたり平均4.85日となっており、1年に換算すると年間で約60日間不快な状態を経験しています。

※内閣府「男女の健康意識に関する調査」より

※内閣府「男女の健康意識に関する調査」より

【生理休暇とその取得状況】

「生理休暇」は、生理日において、下腹部痛や腰痛、頭痛などによって働くことが困難な状態の女性が、雇用形態や業務内容を問わずに請求することができる休暇です。

労働基準法第68条において法的に定められた休暇で、使用者が女性従業員の請求に従わなかった場合、30万円以下の罰金が科せられます。

(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)

|

第六十八条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合には、その者を生理日に就業させてはならない。 |

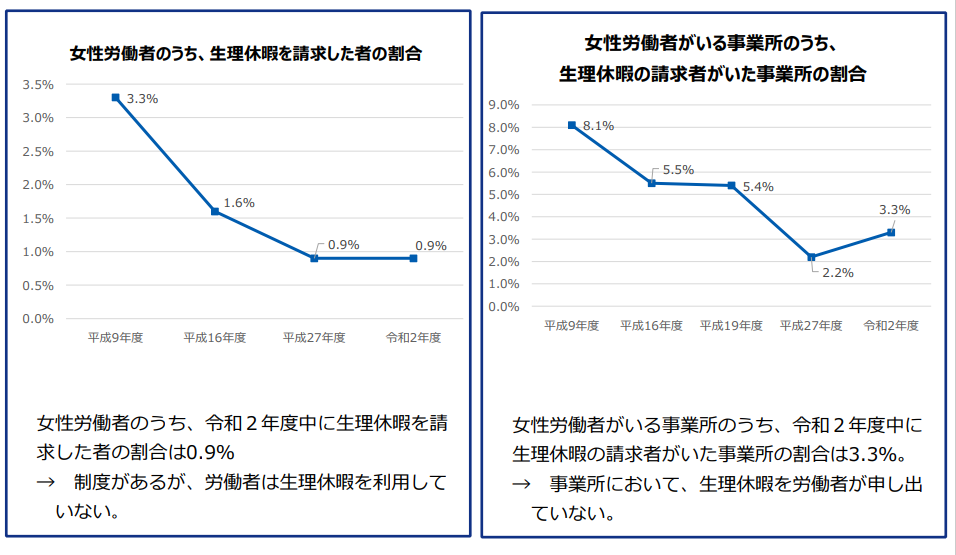

一方で8割以上の女性が生理によって仕事に支障をきたしていると感じているものの、女性労働者の「生理休暇」取得率は約1%と非常に低いのが現状です。また、女性労働者がいる事業所で、生理休暇の請求者がいた事業所も3.3%と非常に低い数値であることがわかります(厚生労働省「働く女性と生理休暇」より)。

生理休暇を取得しない理由として「男性上司に申請しにくい」「同僚に生理の辛さを理解してもらえない」「休みを取りにくい職場環境」などがあげられます(日経BP総合研究所「働く女性1956人の生理の悩みと仕事と生活2021」より)。そのため、多くの女性労働者は生理の症状があっても我慢しながら就業している、または年次有給休暇など別の休暇を取得している現状があります。

※厚生労働省「働く女性と生理休暇」より

※厚生労働省「働く女性と生理休暇」より

2)更年期障害

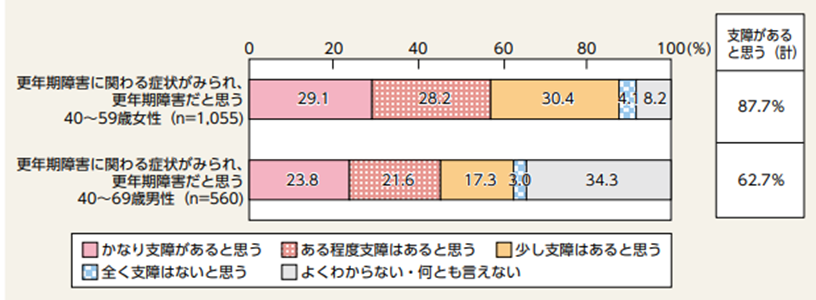

内閣府の調査によると、更年期障害の症状により生活に支障をきたしている女性は87.7%にのぼり、働く女性にとって、深刻な問題となっています。また、経済産業省が行った試算によると、女性特有の健康課題(月経随伴症状、更年期障害、婦人科がん、不妊治療)のうち最も損失が大きいとされるのは女性の更年期症状に起因するもので、年間で合計1.9兆円にものぼります。

また、更年期症状が出る40-50歳代は管理職や役員になる年代のため、更年期症状により精神的に不安定になり、周りの従業員との関係に悪影響となる可能性があります。女性管理職が増えている近年、職場のリーダーの健康状態は職場環境に大きな影響を及ぼすため、対策をとっていくことが大切です。

※内閣府「男女の健康意識に関する調査」より

※内閣府「男女の健康意識に関する調査」より

【更年期障害と企業対応の現状】

労働基準法に定められている生理休暇のように、現在、更年期障害に対する公的制度はありません。そのため、職場でのサポート環境としては十分とは言えないのが現状です。

また、内閣府の調査(男女の健康意識に関する調査)によると更年期症状を有している女性の6割が「特に何もしていない」と回答をしているように、症状があっても我慢して働く女性が多いことが伺われます。

近年健康経営への関心も高まっており、企業にも「安全配慮義務」があるため、従業員が健康課題によって労働が妨げられることがないように健康管理を行っていく必要があります。

今回のコラムでは、働く女性の健康課題として代表的な「生理」と「更年期障害」についてどのような課題があるのかと、企業側で行っている対策の現状を解説していきました。

次のコラムでは、女性特有の健康課題を抱える女性労働者が企業にどのようなことを求めているのか、調査結果をもとに解説し、そこからどのような対策をとっていくとよいのか学んでいきましょう。

企業として女性特有の健康課題に対して対策を考えていく際に、事業主の実態を把握した上で専門的なアドバイスができる専門家に相談することは有効です。

弊法人では、事業主の事業特性や組織風土に合った運用しやすい制度構築の支援を行っております。ぜひご活用ください。

制度構築 - プラットワークス|社会保険労務士法人プラットワークス|東京都 千代田区 大阪市|社労士法人 社労士事務所

女性活躍推進に関する認定である「えるぼし認定」の取得は、企業イメージの向上や公共調達における加点評価などの具体的なメリットをもたらします。プラットワークスでは「えるぼし認定」取得申請のご支援を積極的に行っております。

詳細は弊法人のサービス一覧をご参照ください。

えるぼし認定 - プラットワークス|社会保険労務士法人プラットワークス|東京都 千代田区 大阪市|社労士法人 社労士事務所

また、弊法人では、「社会保険労務士」と「臨床心理士(公認心理師)」の協同で支援を行う、日本唯一の企業向けオンラインカウンセリングサービスPlattalksを運営しております。従業員にとって、相談することで心の負担を軽くする外部の相談窓口として活用いただくことができます。

Plattalksではカウンセラーによる従業員のメンタルヘルスケアを行うだけでなく、相談者の希望に応じて社会保険労務士との連携、相談対応も行っており、働きやすい体制構築に活用することができます。

Plattalks - 社会保険労務士法人 プラットワークス - 東京都千代田区・大阪市北区の社労士法人 (platworks.jp)