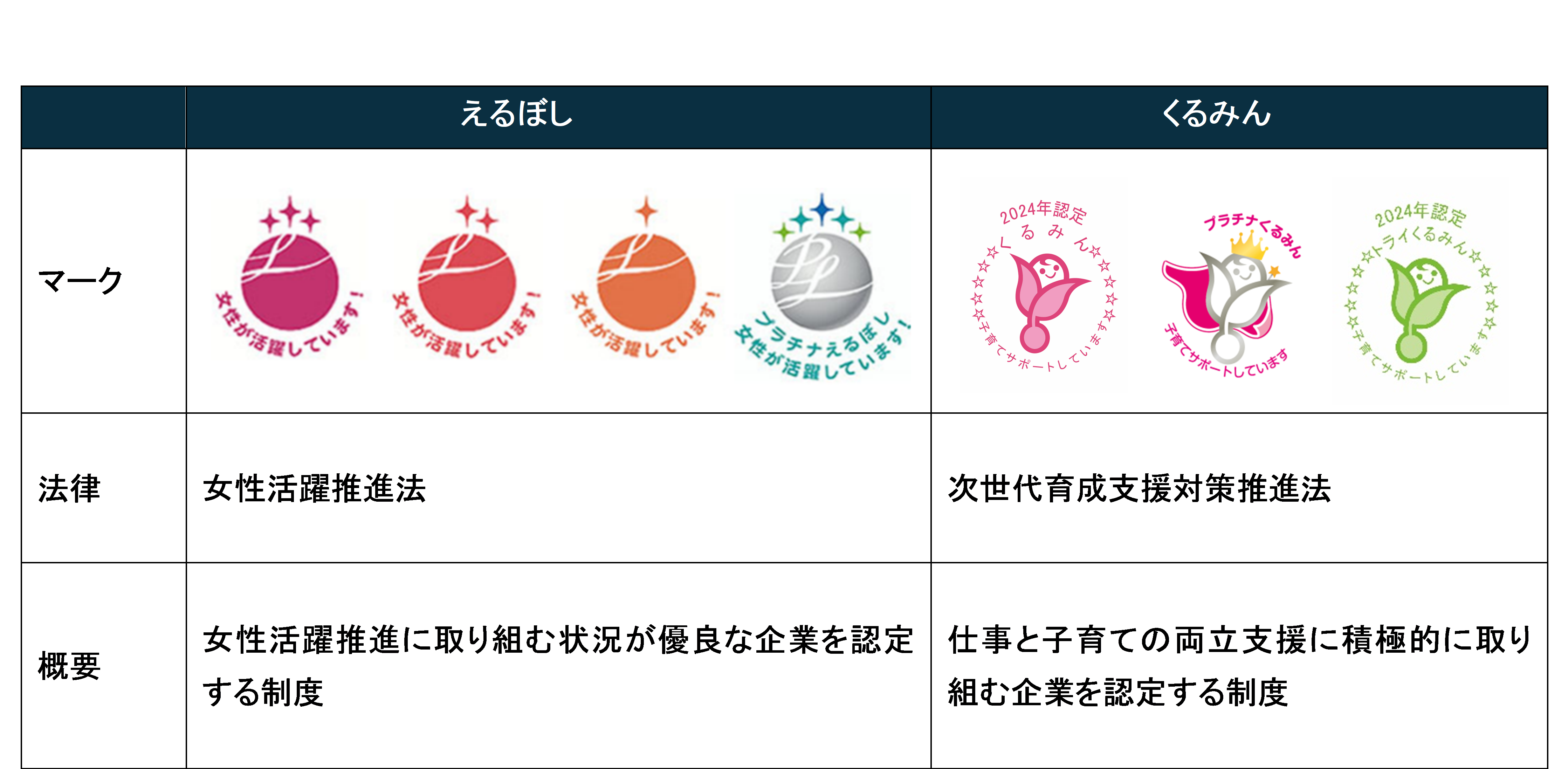

少子高齢化により人材不足が深刻化しつつあり、共働き世代の増加により労働者が増加している現代において、女性と子育て世代が働きやすい職場環境の整備が重要な課題となっています。前回のコラムではこのような雇用管理の改善に取り組む企業の認定制度のうち「プラチナえるぼし認定」について、「えるぼし認定」との違いと合わせて概要を説明しました。

今回のコラムでは仕事と子育ての両立支援に取り組む状況を評価し一定基準を満たした企業を認定する「くるみん認定」の上位認定版である「プラチナくるみん認定」について概要と「くるみん認定」と比較してどう違うのか解説していきます。

「プラチナくるみん」認定の認定基準

「プラチナくるみん認定」は、「くるみん認定」企業のうち、

仕事と子育ての両立支援に関する取り組みの実施状況が特に優良である等、

一定要件を満たした場合に「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定を受ける

ことができる制度のことです。

「くるみん認定」「プラチナくるみん認定」は、法改正に伴い2025年4月より新認定基準が厳格化されたことで、事業主の仕事と子育ての両立支援の取り組みがより一層求められています

(過去コラム参照)。

具体的には以下の条件をすべて満たしている必要があります。

①雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと

例)妊娠中および出産後の労働者の健康管理や相談窓口の設置

地域における子育て支援活動への労働者の参加支援などの地域貢献活動の実施

②行動計画の計画期間が2年以上5年以下であること

③策定した行動計画に基づく取り組みを実施し、当該行動計画に定めた目標を達成したこと

※2025年4月からの改正育児・介護休業法施行に伴い、行動計画の末日が2025年4月1日以降の場合で法定化された内容を目標としている場合は審査対象外となるので注意!

例)柔軟な働き方を実現するための措置等

④策定・変更した行動計画について公表および労働者への周知を適切に行っていること

⑤プラチナくるみんの以下基準について一定水準をすべて満たしていること

男性労働者の育児休業取得率および女性労働者の育児休業取得率が一定水準以上であること、時間外労働および休日労働時間が一定水準未満であること、子を出産した女性が継続して在籍している割合が一定水準以上であることのすべてを満たすことが求められます。

|

・男性労働者の育児休業取得率:計画期間における「男性労働者の育児休業等取得率が50%以上」または計画期間における「男性労働者の育児休業取得率および企業独自の育児目的休暇等の利用率が合わせて70%以上あり、かつ育児休業等を取得した者が一人以上いる」 ・女性労働者の育児休業取得率: 計画期間における「女性労働者及び育児休業の対象となる女性有期雇用労働者の育児休業等取得率がそれぞれ75%以上である」こと ・フルタイム労働者の労働時間: 計画期間の終了日の属する事業年度において「フルタイム労働者の法定時間外、法定休日労働時間の平均が各月30時間未満である」または「25-39歳のフルタイム労働者の法定時間外、法定休日労働時間の平均が各月45時間未満である」かつ「月平均の法定時間外労働が60時間以上の労働者がいない」 |

⑥以下すべての措置を実施しており、かつA、Bいずれかについて定量的な目標を定め実施し、目標達成したこと。

なお、定量的目標とは、男性の育児休業平均取得期間を〇日以上にするなど、成果にかかる数値目標を指します。そのため、年に4回ハラスメント防止研修を実施するなどは成果にかかる数値目標が含まれないので、定量的な目標とはならないため、定量的目標を設定するときは注意が必要です。

A)男性労働者の育児休業等の取得期間延伸のための措置

措置例)

・育児休業等取得者の代替業務に対応する労働者(業務代替者)の確保

・業務代替者への手当(賃金増額)等の実施

・定期的な労働者の意識調査と改善策の実施

・職場と家庭の両方において貢献できる職場風土づくりに向けた意識啓発の実施

・長期の育児休業取得が可能となる環境整備としての業務の棚卸、複数担当制の確立

・安心して休業を取得し、職場復帰できる環境に向けたハラスメント防止研修の実施

B)年次有給休暇取得促進のための措置

措置例)

・年次有給休暇の計画的付与制度の導入

・年間の年次有給休暇取得計画の策定

・年次有給休暇取得率の目標設定と取得状況を労使間の話し合いにおいて確認する制度導入

C)短時間正社員制度、在宅勤務等働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

措置例)

・短時間正社員制度の導入

・在宅勤務等の導入

・子どもの学校行事への参加のための休暇制度(育児介護休業法に基づく子の看護休暇を上回る制度に限る)

⑦法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと

この証明として、関係法令遵守状況報告書の提出が必要となります。

関係法令遵守状況報告書は企業が関係法令を遵守している(男女雇用機会均等法、育児介護休業法、パート・有期雇用労働法等で勧告を受けている、労働者派遣法に基づく勧告に従わず公表、労働保険料を直近2年度滞納している等がない)ことを証明するためのものです。

⑧育児休業をし、または育児を行う男女労働者が仕事と家庭の両立を図りながら、活躍できる能力の向上またはキャリア形成支援のための取り組みにかかる計画を策定し実施していること

例えば以下の取り組みのうち、いずれか1つ以上について実施していることをさします

A)子育て中の男女労働者に向けた取り組み

・子育て中の男女労働者を対象とした能力向上のための取り組みまたはキャリア形成を支援するためのカウンセリング等の取り組み

・今後のキャリア形成の希望に応じた両立支援制度利用や配偶者との家事分担等の検討を促すためのキャリア研修の実施

B)管理職に向けた取り組み

・育児休業制度や短時間勤務制度を知用した労働者に対する承認基準、人事評価制度等の見直しに向けた取り組み

・育児休業や短時間勤務制度利用者のために業務を代替する周囲の労働者の業務見直しや評価への配慮が求められることについて管理職向けの情報提供、研修の実施

(※参考「厚生労働省」パンフレット)

「プラチナくるみん」と「くるみん」の違い

2003年に制定された次世代育成支援対策推進法に基づき、国、地方公共団体は地域の次世代育成支援対策を推進する義務を、従業員が101人以上の企業は労働者が仕事と子育てを両立できるよう、必要な雇用環境の整備を行うことを義務づけました。そして、「くるみん」認定制度はその法律に基づき所定の基準を達成した事業主を認定する制度として開始しました。

その後、次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、特例認定制度として、2015年4月に「プラチナくるみん」認定制度が開始しました。

「くるみん認定」制度との違いとしては、以下があげられます。

まず、「男性の育児休業取得率等の水準」が通常のくるみん認定よりプラチナくるみん認定において高い水準を求められている点があげられます。また、プラチナくるみん認定においてのみ「子を出産した女性労働者の継続雇用率」、「子育て世代の労働者の能力向上またはキャリア形成のための計画策定と実施」要件が追加され、「プラチナ」認定を受けるためにはより厳しい水準を求められることがわかります。

|

認定基準 |

くるみん |

プラチナくるみん |

|

男性育児休業等の取得率 |

・育児休業等取得率30%以上 |

・育児休業等取得率50%以上 |

|

子を出産した女性労働者の継続雇用割合 |

なし |

・子を出産した女性労働者のうち子の1歳誕生日まで継続して在籍している者が90%以上 |

|

子育て世代労働者の能力向上・ キャリア形成 |

なし |

・子育て中の男女労働者に対し能力向上・キャリア形成を支援するカウンセリング等取り組み |

「プラチナくるみん」認定取得のメリット

「プラチナくるみん認定」は2025年8月時点で775社にのぼり、5,268件である「くるみん認定」より希少価値が高く、子どものいる従業員が働きやすい企業として強くアピールができるので、採用力を強化し、優秀な人材確保につながるだけでなく、ブランドイメージのアップにもなります。社内に周知することで、従業員の組織への信頼を高めて離職率低下にもつながります。また、「プラチナくるみん認定」を受けた場合、公共調達などにおける優遇措置の加点評価も高くなることや、「くるみん助成金」「両立支援等助成金」などを受け取ることができる場合があります。詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。

プラットワークスでは「えるぼし認定」、「くるみん認定」取得申請のご支援を積極的に行っております。

詳細は弊法人のサービス一覧をご参照ください。