もくじ

労基法改正の背景と検討状況

現在、労働基準法(以下、「労基法」という)について改正に向けた検討が進められています。

2025年1月に公表された厚生労働省「労働基準関係法制研究会報告書」により、労基法改正の基本的な方向性が示され、現在は労働政策審議会・労働条件分科会を中心に、改正案策定に向けた議論が進められています。もっとも、現時点(2025年12月)で示されているのは、あくまで方向性にとどまっており、具体的な条文内容が確定しているわけではありません。今後は、2026年の国会審議を経て、2027年4月施行を目標に検討が進められる見込みです。【2025年12月25日追記】

厚生労働省が2026年の通常国会への労基法改正案の提出を見送る方針を固めたことが報じられました。

今後は、2026年夏頃にとりまとめられる政府の成長戦略等の内容を踏まえたうえで法案が提出される見通しであり、施行時期についても当初の想定より後ろ倒しとなる可能性があります。

労働基準関係法制研究会と「事業」概念の見直し

労働基準関係法制研究会では、長時間労働や休日、割増賃金といった個別テーマに加え、労基法における「事業」の概念および「事業場単位適用の在り方」についても、重要な検討対象とされています。

なお、事業場は(じぎょうじょう)と読み、労基法で使用される専門用語です。

その背景には、

◆ テレワークなど場所にとらわれない働き方が普及していること

◆ 労務管理が、事業場ごとではなく、本社において一括して行われるケースが増えていること

◆ 労働条件が、個々の事業場ではなく、企業単位で統一的に設定・運用されていること

といった実態があり、従来の「場所」を前提とした法適用の枠組みとの間に、ズレが生じつつあることが指摘されています。本コラムでは、まず、労基法における「事業」概念について、従来の学説や通達を基に整理し、そのうえで、今後の法改正の方向性を考えていきます。

労基法における「事業」とは何か― 学説・通達に基づく整理 ―

労基法第9条に規定される「事業又は事務所」については、従来から2つの論点がありました。

(1) 「事業又は事務所」とは何か?

(2) 労基法を「適用する単位」をどのように捉えるか?

(1)「事業又は事務所」とは何か

「事業」という以上、業として継続的に行われる活動であることが必要とされています。

ここでいう「業」は、営利目的に限定されるものではなく、例えば、社会事業団体や宗教団体による継続的な活動であっても、社会通念上、業として行われていると認められる限り、労基法上の事業に該当します。この点について、通達では次のように示されています。

「工場、鉱山、事務所、店舗等の如く一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいうのであって、必ずしもいわゆる経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものではないこと」 (昭22.9.13 発基17号)

(2)労基法を「適用する単位」をどのように捉えるか

労基法の適用単位について、通達では「一の事業であるか否かは、主として場所的観念によって決定すべきものである」と整理されています。場所的観念とは、労働や労務管理が「どこで行われているか」という物理的な所在地を基準に整理する考え方です。つまり、

◆ 同一の場所にあるものは、原則として一個の事業

◆ 場所的に分散しているものは、原則として別個の事業

と分類されるのが原則です。しかし、実態に即して例外的な取扱いがなされる場合も存在します。

例えば、

◆ 同一の場所にあっても、業務内容や労務管理が独立している部門は、独立した事業とされることがあります(例:工場内の診療所)

◆ 一方、場所的に分散していても、規模が著しく小さく、組織的な独立性がない出張所や支所については、直近上位の機構と一括して一の事業として取り扱われます(例:新聞社の通信部)

このように、事業の適用単位は、場所的観念を基本としつつも、従業員規模、労務管理の区分の有無、組織的関連性や事務能力などを総合的に考慮して判断されます。

「一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として分割することなく一個の事業とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業とすること」

「また、場所的に分散しているものであっても、出張所、支所等で、規模が著しく小さく、組織的関連ないし事務能力等を勘案して一の事業という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して一の事業として取り扱うこと」 (昭22.9.13 発基17号)

事例から考える「事業場単位適用」の原則

ここまで、労基法における「事業又は事務所」とは何か、労基法を「適用する単位」をどのように捉えるかということについて、通達を基に整理してきました。

しかし、これらの論点は抽象的になりやすく、実務では「結局このケースはどう考えるのか」が問題となります。

そこで、以下では、実務で想定されやすい事例をもとに、「一の事業(事業場)」といえるかどうかを検討していきます。

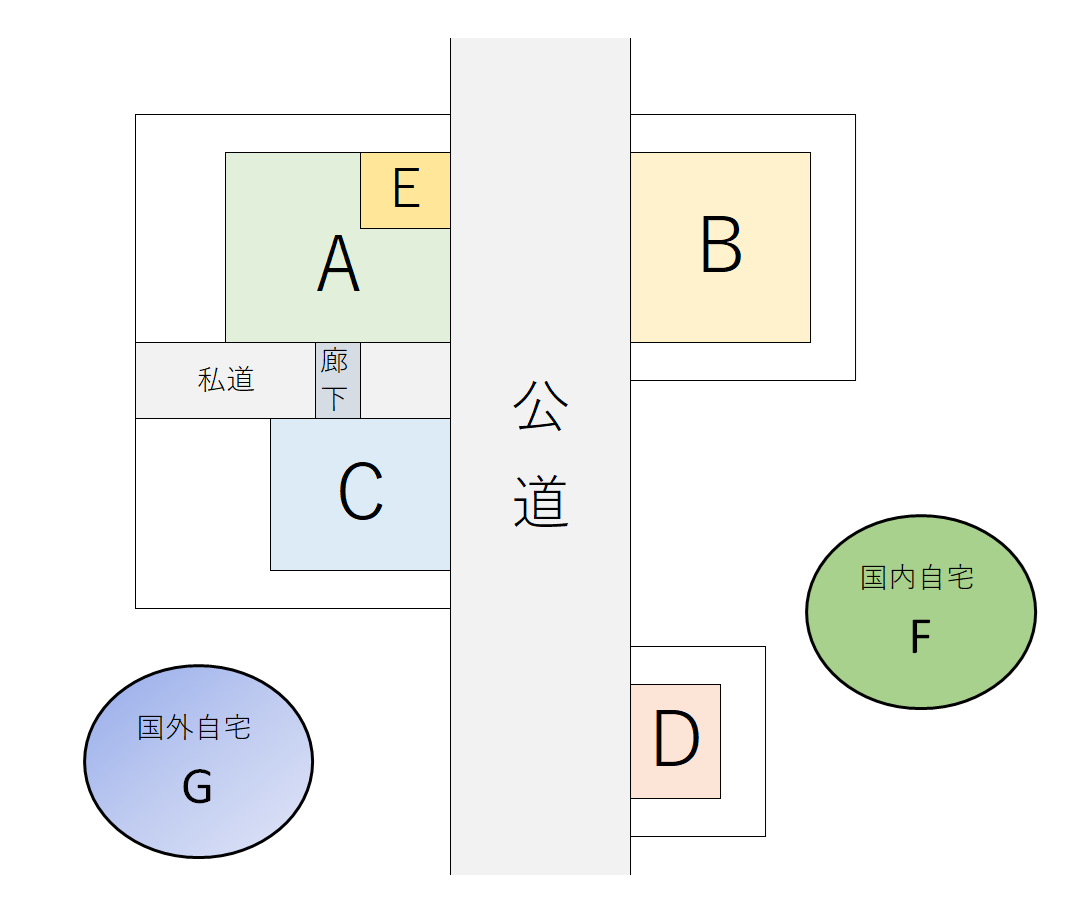

(1) 公道を挟んで設置された事業場Aと事業場B

同一企業の事業場Aと事業場Bが、公道を挟んで設置されており、所在地住所が異なる場合を考えてみましょう。

この場合、AとBは別個の事業場と考えるのが原則です。

労基法上、「一の事業であるか否かは、主として場所的観念によって決定すべきもの」とされており、「場所的に分散しているものは原則として別個の事業とする」という考え方が根拠です。

たとえ同一企業であり、経営上一体であったとしても、場所が分かれている以上、原則は別事業場という整理になります。

(2) 同一敷地内にある管理部門Aと工場部門C

同一企業の事業場A(管理部門)と事業場C(工場部門)が同一敷地内に存在し、所在地住所も同一である場合を考えてみましょう。両者は私道で区切られているものの、渡り廊下で往来が可能であり、労務管理はAが一体的に行っているとします。

この場合、AとCは同一の事業場と考えます。

同一の場所に存在し、かつ労務管理が一体的に行われていることから、分割することなく一個の事業場として取り扱うのが相当です。

(3) 異なる場所にある小規模拠点D

同一企業の事業場Aと事業場Dが異なる場所に存在し、Dでは2名のみが従事しており、労務管理はすべてAが行っている場合を考えてみましょう。

この場合、AとDは同一の事業場として取り扱います。

通達では、「場所的に分散しているものであっても、規模が著しく小さく、組織的関連ないし事務能力等を勘案して、一の事業という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して一の事業として取り扱う」とされています。Dは独立した事業場としての実体を欠いており、Aの事業の一部と評価されます。

(4) 同一建物内に存在する子会社E

事業場Aの一室に、子会社である事業場Eが存在し、AとEがそれぞれ別個に労務管理を行っている場合を考えてみましょう。

この場合、AとEは別個の事業場と考えます。

同一の場所に存在していても、業務内容や労務管理が独立している場合には、独立の事業として取り扱われるためです。物理的な場所の近接のみをもって、同一事業場とは判断されません。

近年、テレワークの普及により、従来の「一定の場所に労働者が集まる」という前提では整理しきれない事例も増えています。その例として、(5)・(6)を挙げてみます。

(5) 日本国内の自宅でテレワークを行う場合

事業場Aに所属する労働者が、日本国内の自宅でテレワークを行っている場合を考えてみましょう。この自宅を仮に事業場Fとします。

この場合、AとFは同一の事業場と考えます。

自宅は独立した事業場としての組織性や事務能力を有しておらず、労務管理もすべてAが行っているため、独立性は認められません。

このように、テレワークの場合であっても、労働者の就労場所が物理的に分散していることのみをもって、直ちに独立した事業場が成立するわけではありません。むしろ、労務管理の主体がどこにあり、労働条件の決定や指揮命令がどの組織によって行われているかという点が、事業場判断において重視されていることが分かります。

(6) 日本国外の自宅でテレワークを行う場合

事業場Aに所属する労働者が、日本国外の自宅でテレワークを行っている場合を考えてみましょう。この自宅を仮に事業場Gとします。

この場合も、事業場概念としては、Gは独立した事業場とは評価されず、Aと同一の事業場として整理されます。Gは規模が極めて小さく、組織的独立性や事務能力を有しておらず、労務管理もAが一体的に行っているためです。

これらの事例から、現行の事業場単位適用原則が、必ずしも物理的な「場所」のみを基準として機械的に運用されているわけではないことがうかがえます。

以上を踏まえると、労基法における事業場判断は、

◆ 場所的観念を基本としつつ

◆ 労務管理の一体性

◆ 組織的独立性の有無

◆ 事業としての実体

を総合的に考慮して行われていると整理できます。

労働基準監督署による指導の実務

労働基準監督署は、事業場の所在地ごとに管轄を定め、指導・監督を行っています。現在、全国には321の労働基準監督署が設置されています。原則として、一の事業場として独立性が認められない場合には、直近上位の事業場を管轄する労働基準監督署が指導を行います。

もっとも、実務上は、事業場単位の指導を原則としつつも、次のような企業単位での指導が行われています。

◆本社一括で届出がなされている就業規則について、本社を通じて行う指導

◆複数の事業場で違法な長時間労働が認められた企業に対する是正指導や公表

◆過労死等が繰り返し発生している企業に対し、「過労死等の防止に向けた改善計画」の策定を求める指導

このように、制度上は事業場単位を基本としつつも、実効性の観点から企業単位での指導が行われる場面も存在しています。

「場所的観念」を適用することの限界

本コラムでは、労基法における「事業」および「事業場単位適用」の考え方について、通達と具体的事例を通じて整理しました。

その結果、現行制度は「場所的観念」を原則としながらも、実務においては、労務管理の主体や組織の実態を踏まえて柔軟に運用されていることが確認できます。テレワークや労務管理の集約化は、事業場単位適用原則そのものを否定するものではありませんが、「場所」を基準とする適用の限界の表れといえるでしょう。

次回は、なぜ労基法が「場所」を基準として適用してきたかという点と、就業環境や就労観の変化に伴う事業場の概念の移り変わり(場所的観念から組織的観念へ)について考察していきます。

≪参考資料≫

◆ 厚生労働省「労働基準関係法制研究会報告書」(2025年1月公表)

◆ 厚生労働省労働基準局「令和3年版 労働基準法 上」p114~117

◆ 厚生労働省労働基準局「労働基準法解釈総覧 改訂17版」p72~76

◆ 菅野和夫「労働法 第8版」p82~85

◆ 厚生労働省「労働基準法における「事業」及び「労働者」について」

弊法人では、人事労務アドバイザリー業務をおこなっており、日常的な労務管理に関するご相談から、例外的な労務問題にいたるまで、幅広い労務相談に対応しております。判断に迷った時はぜひ弊法人にご相談ください。

人事労務アドバイザリー - プラットワークス|社会保険労務士法人プラットワークス|東京都 千代田区 大阪市|社労士法人 社労士事務所

また、「顧問契約というほどではないが専門家に相談したい」といった、スポット的なアドバイザリーも弊法人ではお受けしております。企業様のご相談のほか、個人の方からのご相談についても、元労働基準監督官である弊法人の代表がご相談内容を伺い、ご状況を踏まえつつ個別のアドバイスをさせていただきます。