くるみん認定基準において「雇用する労働者一人当たりの時間外労働及び休日労働の時間数」の要件が記載されたように、「子育てサポート企業」の認定を受けるためには子育て世代に限らず、すべての労働者に対して残業を抑制する柔軟な働き方の整備が求められています。また、その柔軟な働き方として、子育てをしながら働く労働者にとって、労働時間数の制限だけでなく、労働時間帯の制限も必要となります。

過去2回のコラムでは、子育てをしながら働く労働者に向けた仕事と家庭の両立を可能とするための柔軟な働き方のひとつである「所定外労働の制限」・「時間外労働の制限」について解説しました。今回は子育て世代の労働者の労働時間帯の制限である「深夜労働の制限」制度について、制度成立までの歴史とそれに基づく法改正、その概要について解説します。

深夜労働の制限

「深夜労働の制限」とは、労働基準法における深夜労働(22時から翌日5時まで)について、一定の条件を満たす労働者が希望(請求)すれば、事業主はその労働者に深夜労働をさせることができない制度です。これは育児・介護休業法の第19条に定められています。この請求によって、事業主は対象の労働者の深夜労働を制限しなければなりません。

ただし、この制限に例外があり、「事業の正常な運営を妨げる場合」は労働者からの請求を拒むことができます。なお、労働者が休むことで何らかの業務に支障が出ることが当然である状況下で、その担当者の業務内容や代替要員の配置可否なども事情を考慮したうえで「事業の正常な運営を妨げる」と客観的に判断すべきとしています。そのため、事業主が代替要員を配置するなどで事業の正常な運営が客観的にできなかった場合が「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当し、単に深夜業が事業の運営上必要という理由だけでは労働者の請求を拒むことはできません。

対象者と条件

日々雇用される者を除く小学校就学前の子を養育する労働者が対象で、有期雇用者やパート・アルバイトも対象です。しかし、以下に当てはまる労働者は対象外です。

①雇用継続1年未満の労働者

②22時~翌5時までの間に子の面倒を見る同居人がいる

(月4日以上深夜業をしている、疾病などにより身体・精神上子を養育できない方は除く)

③1週間の所定労働日数が週2日以下の労働者

④所定労働時間のすべてが深夜業務の労働者

なお、深夜業の制限の請求に回数制限はありません。また、請求1回につき1か月以上6か月以内の期間について、開始日・終了日を明らかにして開始日の1か月前にする必要があります。

制度成立の背景と歴史

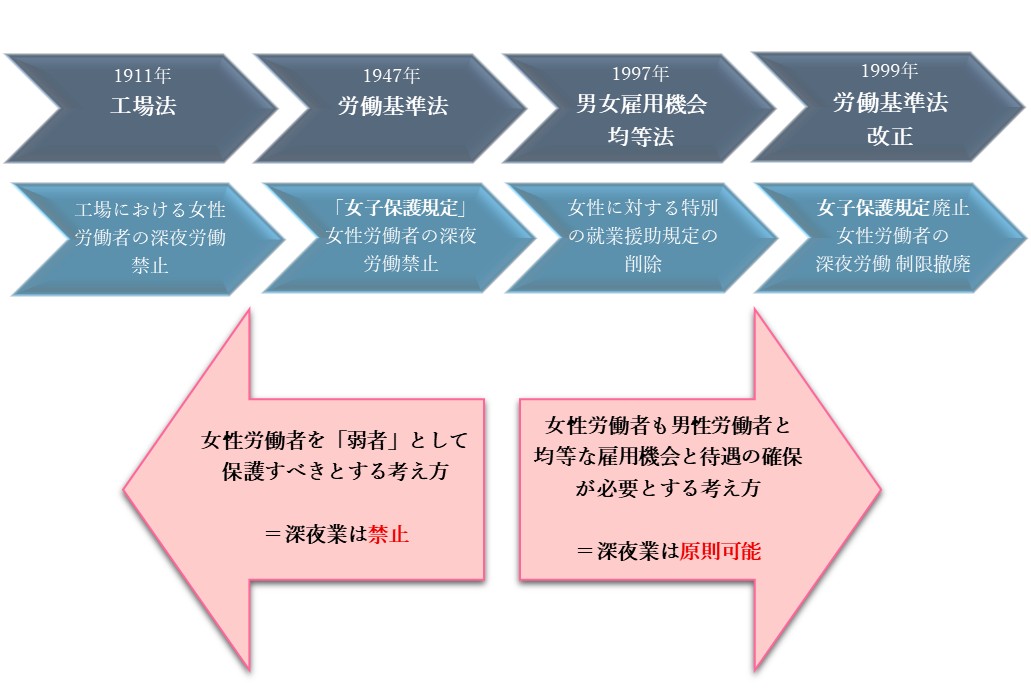

では、この制度はどのような経緯で成立されたのでしょうか。その背景として女性の深夜労働の歴史とも深く関わりがあるため、その歴史と紐づけて解説していきます。

女性の深夜労働は日本初の労働者保護の法律として1911年に成立した「工場法」において初めて法律上で禁止が明記されました。「工場法」は、産業革命や資本主義の発達などに伴い、工場で働く賃金労働者が急増し、長時間労働が問題となっていたことを理由とし、労働環境改善のため制定されました。当時は産業革命に伴い繊維産業を中心とした工場制工業が発展し、特に繊維産業部門では女性労働者が多く働いていました。しかし、その労働環境は低賃金で長時間労働という劣悪な労働環境であることが問題視されていたため、労働者の労働環境を改善することを目的として「工場法」の成立に至りました。工場法においては「工場で働く」女子において22時から翌日4時までの深夜労働を禁止していたため、当時は限定的な禁止で、他の産業で働く女性の深夜労働は禁止されていなかったことになります。

その後、1947年に「労働基準法」が成立し、旧第62条第1項で「女子保護」規定が制定され、女性労働者の深夜労働の禁止が定められました。ただし、例外として看護職や保育士、スチュワーデス、アナウンサーなど「特に女子に適した職業で深夜にわたることが多い業務」については深夜業が認められていました。

その後、1985年「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(男女雇用機会均等法)が成立し、雇用における女性への差別を撤廃する規定が設けられました。この法律により女性労働者が増加すると同時に、家事育児への負担が大きい女性にとって、長時間労働や深夜労働などの働き方の問題への意識が高まりました。また、「工場法」制定当時の女性保護の意味合いは「弱者」として女性を保護する意味合いでしたが、女性の社会進出に伴い女性の職業意識が高まり、次第に女性を「弱者」とする考え方が疑問視されるようになりました。

そして、1997年の「男女雇用機会均等法」の改正により、一方的な女性の特別扱いも雇用機会への男女の均等な機会や待遇を妨げるとして、「女性に対する特別の就業援助の規定」が削除されました。それに伴い1999年に「労働基準法」も改正され、「女性の特別保護規定」の原則廃止となりました。しかし、妊娠・出産に関する女性労働者において請求があった場合は、深夜労働をはじめとした時間外労働や休日労働など心身へ負担をかける労働の禁止をしています。ただし、本人の就業可能性については個人差があるため、この禁止事項も本人の請求によるものとしています。この時に現在の育児期の労働者における「深夜労働の制限」制度が成立されました。

【労働基準法における女性の保護規定】

・産前、産後休業(第65条第1項、第2項)

本人から請求があった場合、産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)以内に出産する予定の女性、産後8週間の女性(産後6週間経過後は医師が認めた業務については就業可)を就業させることはできません。

・妊婦の軽易業務転換(第65条第3項)

本人から請求があった場合、ほかの軽易な業務に転換させなければなりません。

・妊産婦などの危険有害業務の就業制限(第64条の3)

妊娠中および産後1年を経過していない女性を危険有害業務に就かせることはできません。(産後1年を経過していない女性は申出により可能)

・妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(第66条第1項)

変形労働時間制がとられる場合も、妊産婦が請求した場合、1日および1週間の法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて労働させることはできません。

・妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜労働の制限(第66条第2項、第3項)

妊産婦が請求した場合、時間外労働、休日労働、深夜労働をさせることはできません。

・育児時間(第67条)

1歳未満の子どもを育てる女性から請求があった場合、休憩時間のほかに1日2回それぞれ少なくとも30分の育児時間を与えなければなりません。

そして、1999年、上記の改正や急速な少子化の進行に伴い、子育てと仕事の両立支援の必要性が増したこと、共働き世帯の増加により育児期の労働者の長時間労働などの問題となっていた拝啓により「育児・介護休業法」が改正となり、育児期の労働者(男性・女性ともに)における深夜労働の制限が定められることとなりました。

【女性と深夜労働の歴史】

深夜労働の制限にあたっての注意点

育児期の労働者が深夜労働の制限を希望する場合に備えて、企業としては以下の点に気を付けて対応するとよいでしょう。

・制度理解と従業員への周知

従業員から申請があった時にスムーズに対応できるように制度について理解し、育児介護休業規程に定め周知しましょう。請求可能な期間、申請期限などのルールがあるため、従業員から申請があった時には注意しましょう。

・適正な労働時間の把握と業務調整、勤怠管理システムとの連携

適正な労働時間の把握とともに、勤怠管理システムとの連携調整も大切です。また、制度活用にあたり、特定の部署や従業員に勤務時間の偏りが起きないよう業務量が適正か調査を行い、従業員の負担や業務量の調整を行いましょう。単なる残業時間の削減に努めるのではなく、事業場内の生産性の向上を目指し、業務効率化や無駄な業務の削減などを行うことが大切です。

・制度利用により不利益を与えない

深夜労働の制限を請求したことで、正当な理由なく拒否すること、不当な減給や解雇をすること、制度を利用する従業員に不利益な人事評価を行うことは法律で禁止されています。例えば、労働者が深夜労働の制限を請求し昼間勤務での就業を希望した際に、同職種の昼間勤務が可能であるにもかかわらず、請求した労働者を無給で休業させるといった対応は不利益取り扱いに該当する可能性があります。不利益取り扱いを行っていないか、厚生労働省のホームページで確認するようにしましょう。

今回のコラムでは子育て関連の規定のひとつである「深夜労働の制限」について解説しました。制度利用時に希望者が制度内容を理解し、安心して制度活用ができるよう、企業や人事労務担当者が従業員に対し制度の目的や要件を十分に理解し説明できるようになることはもちろん、制度を活用する従業員のサポートや周囲の従業員の負担を軽減できるような仕組みづくりをしていくことも大切です。そして、このような制度利用や働きやすい職場環境整備において各種制度や企業の労務管理に精通し、企業の実態に応じたアドバイスのできる専門家のサポートが重要となります。

弊法人では社内の規程改定のご支援や「くるみん認定」取得申請のご支援を積極的に行っております。また、各企業の雇用形態や勤務形態等に合わせて柔軟にカスタマイズできる勤怠管理システムの提供も行っております。ぜひご活用ください。

また、弊法人では人事労務アドバイザリー業務をおこなっており、日常的な労務管理に関するご相談から、このような例外的な労務問題にいたるまで、幅広い労務相談に対応しております。判断に迷った時はぜひ弊法人にご相談ください。

【くるみん認定取得に向けた法対応①】育児休業

【くるみん認定取得に向けた法対応②】パパ・ママ育休プラス

【くるみん認定取得に向けた法対応③】産後パパ育休

【くるみん認定取得に向けた法対応④】短時間勤務制度

【くるみん認定取得に向けた法対応⑤】所定外労働の制限

【くるみん認定取得に向けた法対応⑥】時間外労働の制限

【くるみん認定取得に向けた法対応⑧】子の看護等休暇

【くるみん認定取得に向けた法対応⑨】介護休暇

【くるみん認定取得に向けた法対応⑩】選択的措置義務

【くるみん認定取得に向けた法対応⑪】育児目的休暇(子の看護等休暇・養育両立支援休暇との違い)

【くるみん認定取得に向けた法対応⑫】育児休業制度等の個別周知・意向確認義務

【くるみん認定取得に向けた法対応⑬】妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止措置