くるみん認定基準において「雇用する労働者一人当たりの時間外労働及び休日労働の時間数」の要件が記載されたように、「子育てサポート企業」の認定を受けるためには子育て世代に限らず、すべての労働者に対して残業を抑制する柔軟な働き方の整備が求められています。

前回のコラムでは、子育てをしながら働く労働者に向けた仕事と家庭の両立を可能とするための柔軟な働き方のひとつである「所定外労働の制限」について解説しました。今回は制度の呼称だけでなく内容も似ていることから混同しやすい制度「時間外労働の制限」について、制度成立までの歴史と背景を交えながら、概要について解説します。

時間外労働の制限

「時間外労働の制限」とは、労働基準法に定められた労働時間(1日8時間、1週間で40時間)を超える労働について、一定の条件を満たす労働者が希望(請求)した場合、時間外労働を制限する制度です。具体的には、1か月につき24時間、1年につき150時間を超える時間外労働を制限しなければなりません。

請求は1回につき1か月以上1年以内の期間で、制限開始予定日の1か月前までに行う必要があります。所定外労働の制限と同様に請求回数に上限はなく、繰り返し請求できます。

<対象者と条件>

日々雇用される者を除く小学校就学前の子を養育する労働者が対象で、有期雇用者やパート・アルバイトも対象です。しかし、①継続雇用1年未満、②週の所定労働日数が2日以下の労働者は対象外です。

制度成立の背景

本制度が導入されたのは、1999年の「育児・介護休業法」の改正時です。その背景としては、1990年代以降の急速な少子化の進行に伴い、子育てと仕事の両立支援の必要性が増したことや、共働き世帯の増加により育児期の労働者が長時間労働におかれている現状が問題視されたことがあげられます。1991年に成立した「育児休業法」成立により、育児中の労働者が制度上は職場復帰できるようになり、子育てと仕事の両立支援の制度整備は本格化しました。しかし、実態として長時間労働が職場復帰の障壁となっている状況でした。

また、1999年までは女性の時間外労働は一律禁止されており、旧労働基準法第63条に明確に規定されていました。しかし、男女雇用機会均等法(1997年)で、「差別的取り扱いの禁止」が強化されたことや、女性の社会進出などの時代背景とともに1999年(平成11年)の労働基準法改正により、一律禁止規定は廃止され、女性も時間外労働を行うことができるようになりました。

そして、この改正に付随して1999年「育児・介護休業法」の改正により、育児中の労働者に限り(男性女性とも)、労働者の申し出により「時間外労働の制限」を行うことができる制度が創設されました。

所定外労働の制限(免除)と時間外労働との制限の関係

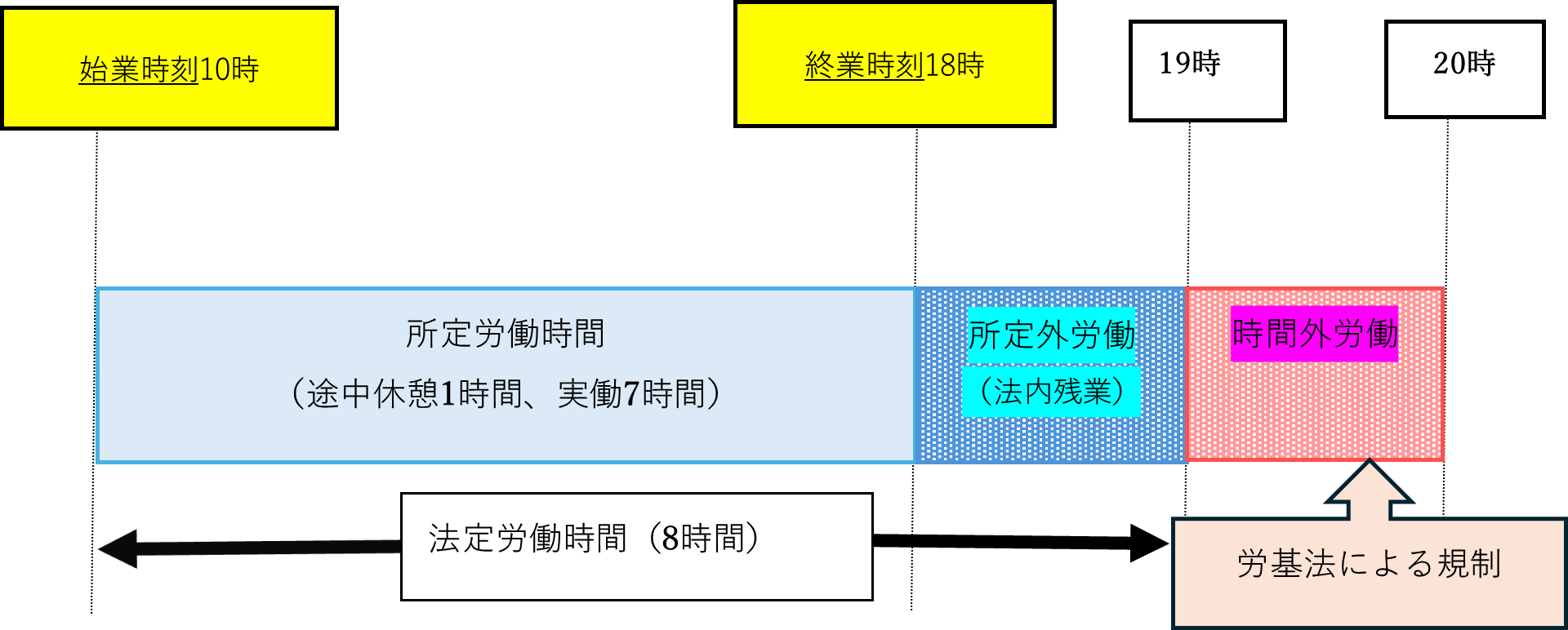

所定外労働の制限は事業所が決めた所定労働時間を超えた労働を制限(免除)することです。一方、時間外労働の制限は労働基準法で定めた法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた時間外労働を一定の時間内に制限することを指します。

そのため、例えば10時始業、18時終業、休憩1時間の所定労働時間が7時間の会社では、18時を超えた時点では法定労働時間(8時間)に達しておらず、時間外労働にはなりません。

また、時間外労働時間の制限とは「時間外労働の免除」ではなく、「時間外労働の制限」になるため、36協定の範囲内で1か月につき24時間、1年につき150 時間を超える時間外労働(法定時間外労働)は可能となります。時間外労働自体が禁止されるわけではない点について注意する必要があります。

時間外労働の制限にあたっての注意点

・制度理解と従業員への周知

従業員から申請があった時にスムーズに対応できるように制度について理解し、育児介護休業規程に定め周知しましょう。特に所定労働時間の制限と時間外労働の制限、短時間勤務制度の違いについては混同しないように注意しましょう。また、時間外労働の上限規則は36協定で定められた上限規則と異なることに注意しましょう。なお、この上限時間より36協定の時間外労働の時間が上回るときは、月24時間、年間150時間以内が優先されます。

・適正な労働時間の把握と業務調整、勤怠管理システムとの連携

適正な労働時間の把握とともに、勤怠管理システムとの連携調整も大切です。また、制度活用にあたり、特定の部署や従業員に残業時間の偏りが起きないよう業務量が適正か調査を行い、従業員の負担や業務量の調整を行いましょう。単なる残業時間の削減に努めるのではなく、事業場内の生産性の向上を目指し、業務効率化や無駄な業務の削減などを行うことが大切です。

・制度利用により不利益を与えない

時間外労働の制限を請求したことで、正当な理由なく拒否すること、不当な減給や解雇をすること、制度を利用する従業員に不利益な人事評価を行うことは法律で禁止されています。不利益取り扱いを行っていないか、厚生労働省のホームページで確認するようにしましょう。

今回のコラムでは子育て関連規定の6つ目、「時間外労働の制限」について解説しました。制度利用時に希望者が制度内容を理解し、安心して制度活用ができるよう、企業や人事労務担当者が従業員に対し制度の目的や要件を十分に理解し説明できるようになることはもちろん、制度を活用する従業員のサポートや周囲の従業員の負担を軽減できるような仕組みづくりをしていくことも大切です。そして、このような制度利用や働きやすい職場環境整備において各種制度や企業の労務管理に精通し、企業の実態に応じたアドバイスのできる専門家のサポートが重要となります。

弊法人では社内の規程改定のご支援や「くるみん認定」取得申請のご支援を積極的に行っております。また、各企業の雇用形態や勤務形態等に合わせて柔軟にカスタマイズできる勤怠管理システムの提供も行っております。ぜひご活用ください。

また、弊法人では人事労務アドバイザリー業務をおこなっており、日常的な労務管理に関するご相談から、このような例外的な労務問題にいたるまで、幅広い労務相談に対応しております。判断に迷った時はぜひ弊法人にご相談ください。

【くるみん認定取得に向けた法対応①】育児休業

【くるみん認定取得に向けた法対応②】パパ・ママ育休プラス

【くるみん認定取得に向けた法対応③】産後パパ育休

【くるみん認定取得に向けた法対応④】短時間勤務制度

【くるみん認定取得に向けた法対応⑤】所定外労働の制限

【くるみん認定取得に向けた法対応⑦】深夜労働の制限

【くるみん認定取得に向けた法対応⑧】子の看護等休暇

【くるみん認定取得に向けた法対応⑨】介護休暇

【くるみん認定取得に向けた法対応⑩】選択的措置義務

【くるみん認定取得に向けた法対応⑪】育児目的休暇(子の看護等休暇・養育両立支援休暇との違い)

【くるみん認定取得に向けた法対応⑫】育児休業制度等の個別周知・意向確認義務

【くるみん認定取得に向けた法対応⑬】妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止措置