もくじ

くるみん認定基準において、「子育てサポート企業」の認定を受けるためにはすべての子育て世代の労働者にとって家庭の事情にあわせて柔軟に働くことのできる働き方の整備が必要です。現代は共働き世帯の増加と少子高齢化とともに育児と仕事の両立だけでなく、介護と仕事を両立することも重要な課題となっています。こういった介護と仕事の両立をより一層支援していくための制度の一つとして「介護休暇」があげられます。介護休暇は親の介護をイメージする休暇と思われがちですが、実は子どもの介護も対象となるため、育児期や子のケアを必要としている労働者が対象となる場合が考えられます。今回のコラムでは「介護休暇」制度の成立までの背景と2025年4月の改正を含めた法改正、その概要について解説します。

介護休暇

「介護休暇」とは、労働者が要介護状態にある対象の家族を介護するための休業のことで、「育児・介護休業法」の第16条に定められています。介護のみによらず、介護サービスの利用や手続きなどのための休暇として利用することもできます。

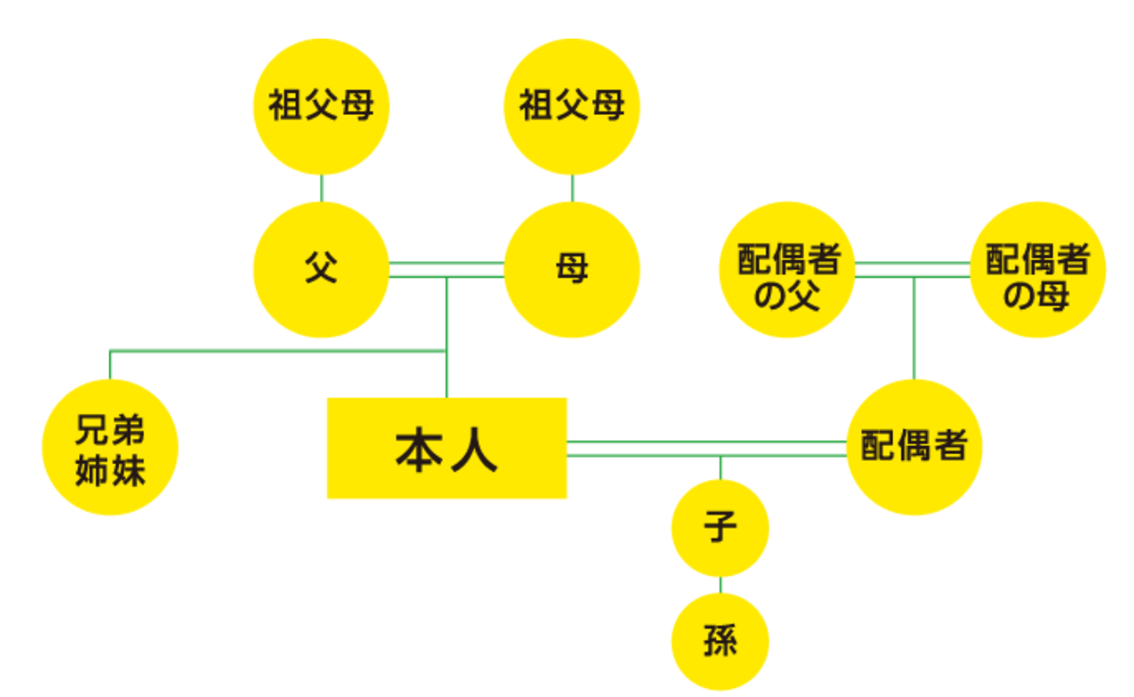

なお、この制度は子の看護休暇と同様に2025年4月の法改正にて、取得対象者の変更がありました。介護休暇取得にあたっての対象となる家族は、以下に挙げられる血縁・婚姻関係にある家族で常に介護を必要とする要介護状態の家族となります。同居の有無は問わず、いとこや叔父叔母は対象となりません。

【対象となる家族】

・配偶者(内縁も含む)、父母(養父母含む)、子(養子含む法律上親子関係がある)

・孫、祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母など

※参考: 介護休暇について|厚生労働省

【要介護状態とは】

負傷、疾病、身体上もしくは精神上の障害により常時介護を必要とする状態をさします。ただし、要介護認定を受けている必要はありません。医療ケア児、障害をもっている子どもも年齢にかかわらず含まれます。ただし、乳幼児の通常の生育家庭において日常生活上必要な便宜を供与する場合は含まれません。

対象者と条件、取得可能日数

日々雇用される者、1週間の所定労働日数が週2日以下の者を除く要介護状態の家族のいる労働者が対象で、有期雇用者やパート・アルバイトも対象になります。

取得可能日数は1年間に5日で、介護対象者が2人以上の場合は1年間で10日取得可能です。なお、介護対象者が2人以上の場合、対象者一人あたりの取得日数に上限はなく、10日の範囲内であればどのような取得の仕方でも可能となります。

また、子の看護休暇と同様に2021年より時間単位の取得も可能となり、より柔軟に休暇を取得することが可能となりました。

取得時の賃金については、無給・有給どちらも可能ですが、どちらとするかはあらかじめ育児介護休業規程への明記が必要な点について注意が必要です。

制度成立の背景

では、この制度はどのような経緯で成立したのでしょうか。最初は急速な高齢化社会の進展に伴い、介護が必要となる家族が増加したことにより、1995年「育児・介護休業法」に介護休業制度が設けられました。

そして、2010年の法改正において、要介護状態にある家族の介護や世話を行う労働者に対して、対象家族の介護状況を踏まえ、より介護のための休暇を取得しやすくするために「介護休暇」が創設されました。

両制度はどちらも要介護状態の家族の介護や世話を行うことが目的ですが、この改正により、長期間の介護の場合は「介護休業」、短期間の介護の場合は「介護休暇」として区別されることとなりました。

介護休業制度が創設された当時は主に高齢者を念頭に置いた制度で、特に介護の必要性の基準の判定に対して、子に発達障害や知的障害がある、医療的ケアを必要としている場合には、介護対象にあたるのか判断しづらい実態がありました。そこで2025年4月の改正で「常時介護を必要とする判断基準」に対して、「障害児・者や医療ケア児・者を介護・支援する場合を含む」の文言を明記しました。この改正に伴い、障害をもつ子どもや医療ケアを必要とする子どもを育てる労働者も介護休暇を取得しやすくなりました。

総務省の2022年の「就業構造基本調査」によると、家族の介護をしながら就業する者は364.6万人となり、介護をしている者のうち就業者の割合は約6割を占めており、働きながらも家族の介護を行う労働者が多いといえます。また、家族の介護や看護を理由とする離職者は10.6万人にのぼり、労働者にとって家族の介護が働き続ける上での壁となっており、高齢化の進む今後、ますます重要となる制度といえます。

2025年4月の法改正について

「介護休暇」は2025年4月に改正されました。改正点として、介護休暇を取得できる労働者の要件を緩和したこと、介護対象となる家族について、障害児や医療ケア児の文言が追加されたこと、個別の意向確認・配慮が事業主に義務付けられたことがあげられます。労働者の要件については、労使協定により対象から除外できる従業員について「雇用継続6か月未満の労働者」の要件が不要となり、より多くの労働者が取得できるようになりました。

また、今回の改正により「個別の意向の確認と配慮」が事業主への義務となったことで、申出のあった対象となる労働者に対して、事業主が働き方の意向確認や配慮を行うことが義務づけられました。事業主側の対象労働者への配慮が義務となることで、企業は労働者がより休暇を取りやすくなる環境を整備する必要があります。

(※参考:厚生労働省「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の2024年改正ポイント」)

介護休業との違い

「介護休暇」とよく混同されやすい制度として「介護休業」があげられます。介護休暇と介護休業はどちらも介護と仕事の両立を支援する制度ですが、目的や利用方法、取得可能日数などに違いがあります。

「介護休暇」が以下のような突然の体調不良による一時的な対応や通院の付き添いなど、短期的な対応に使うのに対して、「介護休業」は2週間以上にわたる長期的介護や施設の入所手続きなどの長期的な介護ニーズに対応しています。

取得可能日数は「介護休暇」が年単位で付与されるのに対して、「介護休業」は累計で93日までの取得となっている点も大きく異なります。

また、介護休暇は短期的・突発的な取得事由となることが多いため、口頭や事後申請も可能となりますが、介護休業については書面にて事前申請が必要となります。

|

|

介護休暇 |

介護休業 |

|

取得目的 |

短期的・突発的な介護ニーズ(急な体調不良や通院の付きそいなど)に対応するため |

長期的な介護ニーズ(2週間以上にわたる長期的介護のため、施設入所の準備手続き等) |

|

取得可能日数 |

一人につき年5日、年2人以上で上限年10日 |

一人につき通算93日(3分割まで分割取得可能)まで |

|

取得方法 |

口頭でも取得が可能 |

書面にて休業開始予定日2週間前までに申出 |

|

休業中の賃金 |

無給も可能(会社の規程による) |

原則無給(会社の規程による) |

|

取得できる労働者の条件(労使協定) |

|

① 雇用継続1年以上の労働者 ② 週の所定労働日数2日以下でない労働者 ③ 申請後93日以内に退職しない労働者 |

介護休暇の運用にあたっての注意点

介護を行う労働者が介護休暇を希望する場合に備えて、企業としては制度運用時に以下の点に気を付けて対応するとよいでしょう。

・制度理解と従業員への周知

従業員から申請があった時にスムーズに対応できるように制度について理解し、育児介護休業規程に定め周知しましょう。介護休暇は親の介護のみが対象と認識されているケースも多く考えられるため、子や他の家族の介護も対象となりうることを発信していくとよいでしょう。また、介護休暇においては急を要する事由となることが多く、当日に休暇が必要になる事態が想定されるため、申請手続きについては事後の提出を認めるなどの柔軟な対応ができるようにしておくとよいでしょう。

また、労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た際、事業主は両立支援制度について個別に周知する必要があります。さらに、その労働者の意向を確認することも求められます。介護休暇だけでなく、介護休業や短時間勤務制度など、その労働者の状況に最適な支援制度を案内できるよう、各種制度について理解を深めておくとよいでしょう。

・制度利用により不利益を与えない

介護休暇を取得することを正当な理由なく拒否すること、不当な減給や解雇をすること、嫌がらせをすることなど制度を利用する従業員に不利益な人事評価を行うことは法律で禁止されています。これらの不利益な取り扱いはケアハラスメント(ケアハラ)ともよばれ、近年問題視されています。ハラスメントの当事者は自覚なくハラスメントを行っていることも多くあるため、事業場全体に介護休暇の取得を促すとともに、全社的に介護休暇を取得する従業員に対して配慮する必要がある方針を明確化・周知することや社内外に相談窓口を設置し、対応できるよう整備しておくとよいでしょう。

自社において不利益取り扱いを行っていないか、不利益取り扱いの事例を厚生労働省のホームページで確認するようにしましょう。

今回のコラムでは子育て関連規定に関連し、「介護休暇」について解説しました。制度利用時に希望者が制度内容を理解し、安心して制度活用ができるよう、企業や人事労務担当者が従業員に対し制度の目的や要件を十分に理解し説明できるようになることはもちろん、制度を活用する従業員のサポートや周囲の従業員の負担を軽減できるような仕組みづくりをしていくことも大切です。そして、ケアハラスメントなどの事例に対応する社内外の相談窓口整備や働きやすい職場環境整備において各種制度や企業の労務管理に精通し、企業の実態に応じたアドバイスのできる専門家のサポートが重要となります。

弊法人では社内の規程改定のご支援や「くるみん認定」取得申請のご支援を積極的に行っております。また、各企業の雇用形態や勤務形態等に合わせて柔軟にカスタマイズできる勤怠管理システムの提供も行っております。ぜひご活用ください。

また、弊法人では人事労務アドバイザリー業務をおこなっており、日常的な労務管理に関するご相談から、例外的な労務問題にいたるまで、幅広い労務相談に対応しております。判断に迷った時はぜひ弊法人にご相談ください。

【くるみん認定取得に向けた法対応①】育児休業

【くるみん認定取得に向けた法対応②】パパ・ママ育休プラス

【くるみん認定取得に向けた法対応③】産後パパ育休

【くるみん認定取得に向けた法対応④】短時間勤務制度

【くるみん認定取得に向けた法対応⑤】所定外労働の制限

【くるみん認定取得に向けた法対応⑥】時間外労働の制限

【くるみん認定取得に向けた法対応⑦】深夜労働の制限

【くるみん認定取得に向けた法対応⑧】子の看護等休暇

【くるみん認定取得に向けた法対応⑩】選択的措置義務

【くるみん認定取得に向けた法対応⑪】育児目的休暇(子の看護等休暇・養育両立支援休暇との違い)

【くるみん認定取得に向けた法対応⑫】育児休業制度等の個別周知・意向確認義務

【くるみん認定取得に向けた法対応⑬】妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止措置