くるみん認定の基準においては、「短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置」が求められており、「育児短時間勤務制度」はこの「多様な労働条件の整備」の一環として非常に重要な役割を担っています。

今回のコラムでは主に子育てをしながら働く労働者に向けた柔軟な働き方のひとつである「短時間勤務制度」について解説していきます。

少子高齢化に伴い労働力不足が深刻となっている現代において、出産育児などで今まで働くことが難しかった人々にとって働きやすい職場環境整備は重要となっています。その職場環境整備の一つとして代表的なものとして「短時間勤務制度」があげられます。従来は長時間労働やフルタイム勤務が前提となる働き方であったため、多くの人が出産育児等の様々な事情により働くことができませんでした。しかし、近年は政府主導の働き方改革により、長時間労働の是正や有給休暇取得の義務化等ワークライフバランスのとれた働き方の重要性が広く認識され、その一環として短時間勤務制度も重要な制度となっております。

育児介護休業法と短時間勤務制度

「短時間勤務制度」は2010年6月に施行された「育児・介護休業法」により創設されましたが、短時間勤務の政策的な導入自体は1991年の「旧育児休業法」施行時に始まっており、当初は1歳未満の子を養育する労働者に対しての柔軟な働き方(短時間勤務制度、フレックスタイム制度、時差出勤制度、事業所内保育設備の運営など)の一つの選択肢として盛り込まれていました。

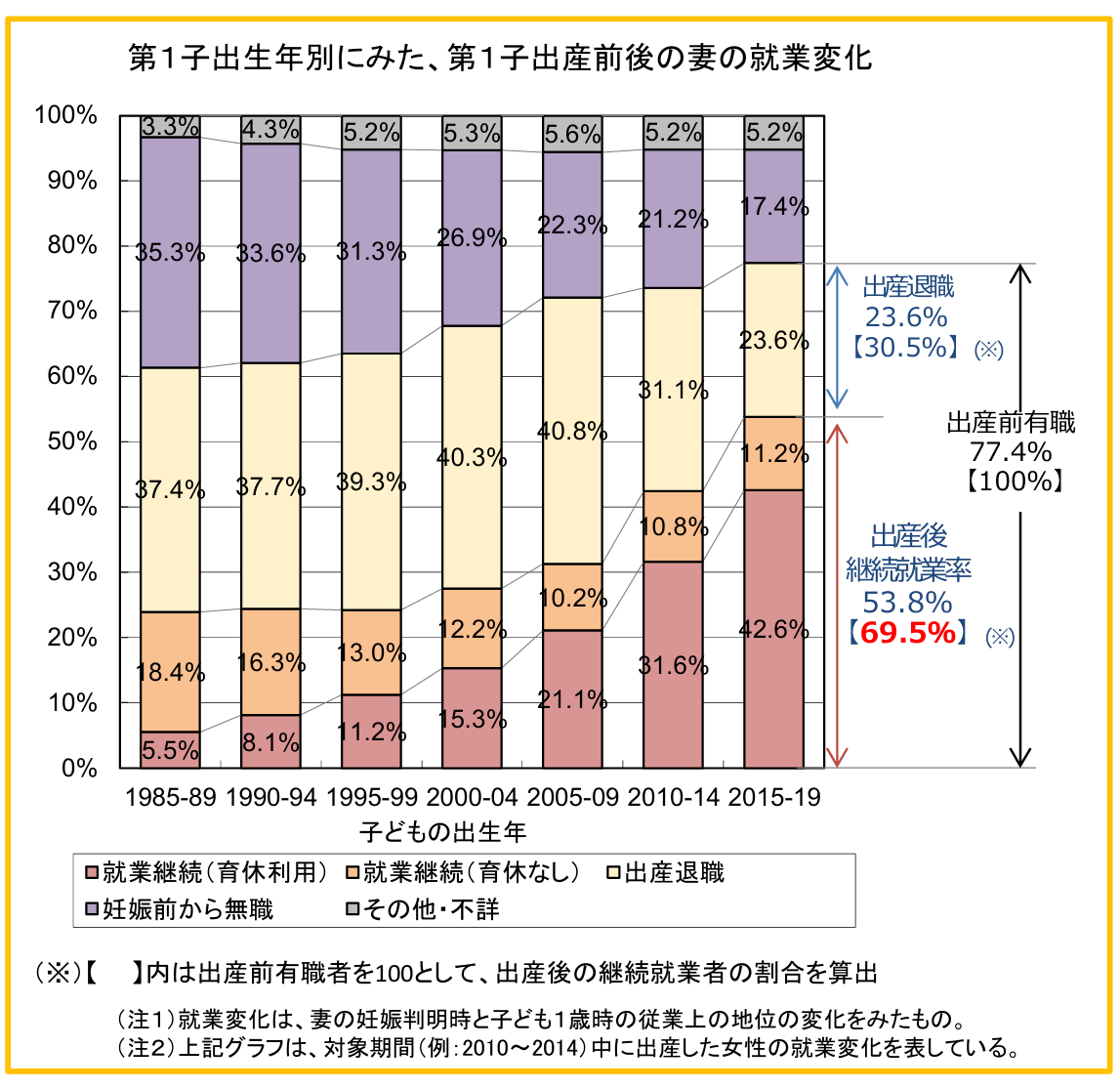

労働省「平成8年女子雇用管理基本調査」によると、こういった柔軟な働き方の制度のある事業所のうち、「短時間勤務制度」を導入する事業主が60%と他の制度と比べて導入割合が高く、当時より事業所内でも特に有効な制度と認識されていると考えられました。そして、2010年の法改正により、事業主に対して3歳未満の子を養育する労働者が希望した場合に利用できる「短時間勤務制度」を設けることを義務付けました。これにより「短時間勤務制度」の法律における位置づけの重要性は増しました。しかし、この制度導入後も女性の第1子出生前後の就業継続率は約7割で上昇傾向にあるものの、いまだ約3割が離職している現状にあり、出産後の女性の就業継続には制度導入だけでは解決できない課題があるといえます。

短時間勤務制度の概要

「短時間勤務制度」とは3歳未満の子を養育する労働者について労働者が希望をすれば利用できる、一日の所定労働時間を原則6時間に短縮する制度です。この制度は「育児・介護休業法」に基づき、事業主に対して労働者から短時間勤務の申出があった場合は応じる義務があります。また、就業規則への記載も義務付けられています。

<対象者と条件>

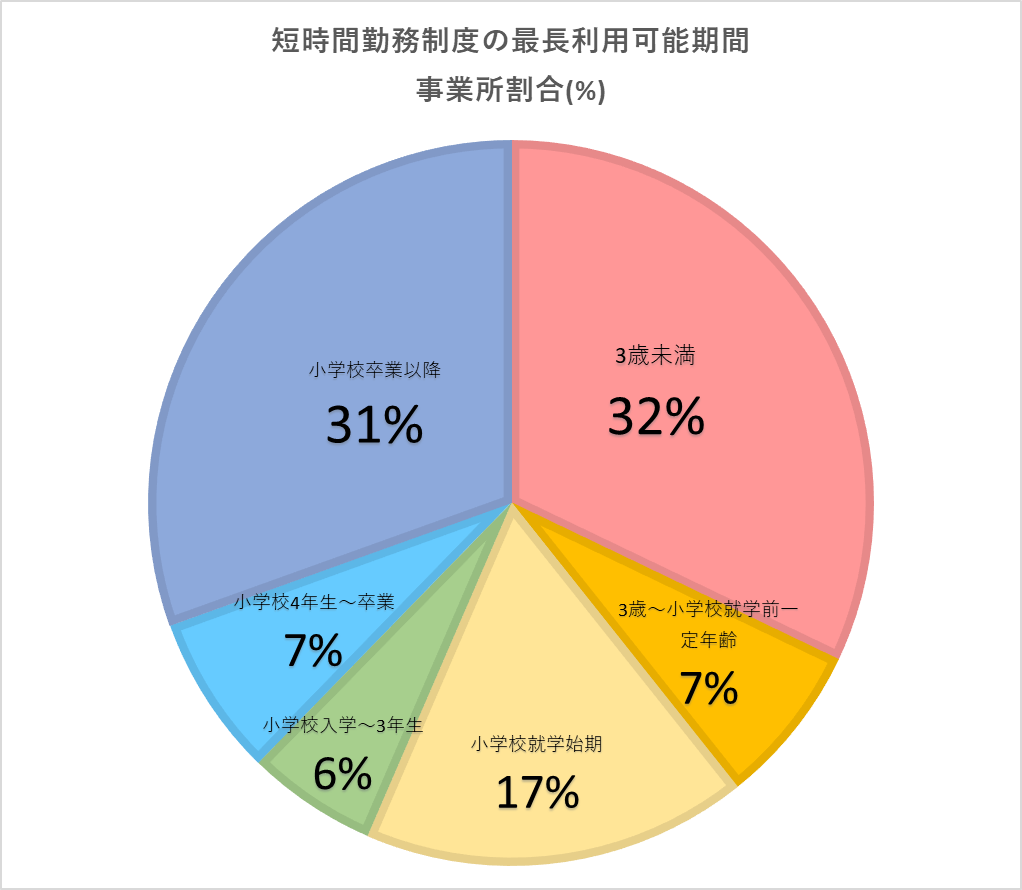

対象となる労働者は3歳未満の子を養育する労働者かつ以下のすべてに該当する労働者をさします。なお、短時間勤務制度は養育する子の年齢が3歳未満の場合は法律で義務と定められていますが、3歳を超えた後小学校就学までの子を養育する場合も努力義務としております。さらに、子の小学校就学以後も企業独自で短時間勤務制度利用可能とすることができ、多くの企業が独自に就業規則に定めています(下図参照)。

①一日の所定労働時間が6時間以下ではないこと

②日々雇用される者ではないこと

③短時間勤務制度適用期間に育児休業中でないこと

※厚生労働省「令和5年度雇用均等基本調査」をもとに作成

※厚生労働省「令和5年度雇用均等基本調査」をもとに作成

ただし、以下のいずれかにあてはまる労働者の場合、労使協定によって制度の対象から除外することができます。

①継続雇用1年未満の労働者

②週所定労働日数が2日以下の労働者

③業務の性質上適用が困難な業務に従事する労働者

※なお、③の業務性質上適用が困難な業務従事者について事業主は以下の代替措置のいずれかを講じる必要があります。また、2024年5月の育児・介護休業法の改正に伴い、この代替措置にテレワークが追加されました(2025年4月から施行)

<短時間勤務の適用が困難と認められる業務の代替措置>

・育児休業に関する制度に準ずる措置(育児休業等の取得)

・フレックスタイム制度

・テレワーク等の設置

・始業又は就業時間を繰り上げ、繰り下げる制度(時差出勤)

・保育施設の設備運営、その他これに準ずる便宜の供与

育児時短就業給付金

2025年4月に創設された「育児時短就業給付金」は2歳未満の子を養育するために短時間勤務を行う従業員に対して給付金が支給される制度です。

この給付金は以下の要件を満たす従業員に対して支給されます。

・2歳未満の子を養育するために育児時短就業をしている雇用保険の被保険者である

・育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き育児時短就業を開始した

・育児時短就業開始前の2年間に被保険者期間が12か月ある

ただし、対象となる時短勤務は育児を理由とした短時間勤務について従業員本人から申出がある場合に限り、事業主からの一方的な勤務時間の短縮は対象になりません。

両立支援等助成金

仕事と育児を両立しやすい職場環境整備に取り組む事業主を支援する制度である「両立支援等助成金」のうち、2024年1月より「育休中当業務代替支援コース」を新設し、育児のための短時間勤務制度利用中の従業員への業務代替を行う周囲の労働者への手当支給や代替要員の新規雇用を行う事業主についても助成金の対象となりました。

具体的には以下の要件に該当する場合、最大で110万円の支給を受けることができます。(参考:厚生労働省都道府県労働局「事業主の皆さまへ」)

①代替業務の見直し・効率化

②手当制度等を就業規則等に規定

③1か月以上の短時間勤務利用

④義務代替者への手当支給

短時間勤務制度利用時の注意点

では、短時間勤務制度の利用にあたって、事業主側はどのような点に注意するとよいでしょうか。特に短時間勤務制度を利用する従業員への対応や周囲の従業員への配慮には注意していきましょう。

1)社内規定への明記と周知

短時間勤務制度は就業規則に規定し、明文化して社内周知を行いましょう。就業規則に明文化することでトラブルを防ぐことができます。

また、規定に定める際は、従業員がスムーズに制度内容を理解し、申請手続きを進められるように、対象者の範囲、一日の勤務時間、対象期限、利用できる条件、延長申請の方法などを明記しておきましょう。

2)周囲の従業員への配慮

一部の従業員だけが制度を利用していると、フルタイム勤務の従業員に不公平感や業務負担のしわ寄せが起こりえます。組織のトップが先導となり、社内への周知や制度利用を行うことが大切です。そうすることで従業員の制度理解が深まり、お互いをサポートし合う文化づくりにつなげられます。また、業務分担の見える化・見直しや効率化等を行い、一部従業員に業務負担のしわ寄せがないよう工夫する必要があります。前述した両立支援助成金を活用しつつ、業務代替を行った従業員への業務手当支給を積極的に行うことも有効です。

3)短時間勤務制度を理由に不利益を与えない

短時間勤務制度を利用したり申し出たりしたことで、不当な減給や解雇をすること、短時間勤務従業員であることで不利益な人事評価を行うことは法律で禁止されています。不利益取り扱いを行っていないか、厚生労働省のホームページで確認するようにしましょう。

今回のコラムでは子育て関連規定の四つ目、「短時間勤務制度」について解説しました。制度利用時に希望者が制度内容を理解し、安心して制度活用ができるよう、企業や人事労務担当者が従業員に対し短時間勤務制度の目的や要件を十分に理解し説明できるようになることはもちろん、制度を活用する従業員のサポートや周囲の従業員の負担を軽減できるような仕組みづくりをしていくことも大切です。そして、このような複雑な制度利用や働きやすい職場環境整備において各種制度や企業の労務管理に精通し、企業の実態に応じたアドバイスのできる専門家のサポートが重要となります。

プラットワークスでは社内の規程改定のご支援や「くるみん認定」取得申請のご支援を積極的に行っております。ぜひご利用ください。

また、弊法人では人事労務アドバイザリー業務を行っております。日常的な労務管理に関するご相談から、例外的な労務問題にいたるまで、幅広い労務相談に対応しております。判断に迷った時はぜひ弊法人にご相談ください。

【くるみん認定取得に向けた法対応①】育児休業

【くるみん認定取得に向けた法対応②】パパ・ママ育休プラス

【くるみん認定取得に向けた法対応③】産後パパ育休

【くるみん認定取得に向けた法対応⑤】所定外労働の制限

【くるみん認定取得に向けた法対応⑥】時間外労働の制限

【くるみん認定取得に向けた法対応⑦】深夜労働の制限

【くるみん認定取得に向けた法対応⑧】子の看護等休暇

【くるみん認定取得に向けた法対応⑨】介護休暇

【くるみん認定取得に向けた法対応⑩】選択的措置義務

【くるみん認定取得に向けた法対応⑪】育児目的休暇(子の看護等休暇・養育両立支援休暇との違い)

【くるみん認定取得に向けた法対応⑫】育児休業制度等の個別周知・意向確認義務

【くるみん認定取得に向けた法対応⑬】妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止措置

※

※