もくじ

くるみん認定基準において「子育てサポート企業」の認定を受けるために、すべての子育て世代の労働者にとって家庭の事情に応じ柔軟に働くことのできる働き方の整備が必要です。共働き世帯・多様な働き方を選択する労働者が増加し、育児と仕事の両立が重要な課題となっている現代において、多様化する課題に対応していくことが求められます。特に、近年は「マタニティハラスメント」、「パタニティハラスメント」など働きながら育児を行う労働者に対する「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」が問題視されています。くるみん認定を受けるためには子育て世代の従業者を取り巻くハラスメントの起きない職場風土がとても重要になります。そして、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法、労働施策総合推進法など各種法律にも職場におけるハラスメント措置義務が定められているように、企業としてのハラスメント対策、ハラスメント対応策の整備がより一層求められます。今回のコラムでは「マタニティハラスメント」「パタニティハラスメント」を代表とする「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」についての概要とこれらのハラスメントが問題視されるようになった背景、そして「企業に求められるハラスメント措置義務とその注意点」について併せて解説します。

マタニティハラスメントとは?

「マタニティハラスメント」とは職場において妊娠・出産した女性労働者に対して上司や同僚から精神的・肉体的な嫌がらせを受けたり、妊娠・出産を理由に解雇や雇い止め、降格等の不利益な取り扱いを受けたりすることを指します。

厚生労働省の令和5年の調査によると直近3年間にマタハラに関する相談があった企業は10.2%にものぼり、そのうちマタハラと判断されたものは50.1%と半数を超えており、見過ごすことのできない深刻な問題となっています。

マタハラには以下例のように加害者が同僚や上司等の個人となる「個人型」と経営層や人事となる「組織型」があり、「女性は妊娠・出産を機に家庭に入るべき」など性役割分業意識から悪意なくハラスメントを行う可能性があるため、注意が必要です。

|

<マタニティハラスメントの言動例> 組織型 |

マタニティハラスメントは、男女雇用機会均等法第9条において、妊娠・出産を理由として雇い止めなどの不利益な取り扱いを行うことは禁止しています。

|

男女雇用機会均等法 第9条第3項 |

また、男女雇用機会均等法第11条の3において、職場における妊娠、出産に関するハラスメントについて、事業主に防止措置を講じることを義務付けています。

| 男女雇用機会均等法 第11条の3 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 |

育児休業等に関するハラスメント

育児休業等に関するハラスメントとは、育児休業の申出や利用をした労働者に対して、上司や同僚等から精神的、肉体的な嫌がらせを受けることや解雇や降格などの不利益な取り扱いを受けることです。

育児介護休業法第10条に基づき、育児休業の利用等を理由として雇い止めなどの不利益な取り扱いを行うことは禁止しています。

マタニティハラスメントと異なり、対象となる労働者は女性だけでなく男性も含みます。

なお、男性労働者に対して行われる育児休業等に関するハラスメントは「パタニティハラスメント」と呼ばれています。

|

育児介護休業法 第10条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 ※他、育児介護休業法では、子の看護休暇(第16条の4)、所定外労働の制限(第16条の10)、時間外労働の制限(第18条の2)、深夜業の制限(第20条の2)、所定労働時間の短縮等の措置(第23条の2)についても申出をし、又は制度を利用したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いについても禁止しています。 そして、育児介護休業法第25条において、育児休業制度等の利用の他、労働者がハラスメントに関して相談を行ったことに対しても不利益な取り扱いを行うことを禁止しています。 |

マタニティハラスメントと同様に、育児介護休業法第25条において、事業主に育児休業に関するハラスメントの防止措置を講じることを義務付けるとともに、労働者がハラスメントに関して相談を行ったことに対しても不利益な取り扱いを行うことを禁止しています。

|

育児介護休業法 第25条 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 2 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 |

パタニティハラスメントとは?

「パタニティハラスメント」とは職場において育児休業制度や短時間勤務制度などを利用しようとする男性労働者に対して上司や同僚から精神的・肉体的な嫌がらせを受けたり、育児休業等の利用を理由に解雇や雇い止め、降格等の不利益な取り扱いを受けたりすることをさします。前述した「育児休業等に関するハラスメント」のうち、男性労働者に対して行われるものが該当します。

厚生労働省の令和5年の調査によると育児に関する制度を利用しようとした男性社員のなかで、「過去5年間に育児休業等ハラスメントを受けた」と回答した人は24.1%にのぼり、男性の育児参加が増えつつある現代においてマタハラと同様に無視できない問題となっています。

|

<パタニティハラスメントの言動例> 「男性が育児休業を取るなんてありえない」 |

妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの判断基準

マタハラ、パタハラを含む妊娠、出産、育児休業に関するハラスメントについては、加害者側も悪意なく行っているケースも多々あり、企業側でも判別が難しいと考えることも少なくないでしょう。問題となっている言動はハラスメントにあたるのか、判断基準について理解しておく必要があります。

妊娠・出産・育児等に関するハラスメントと判断される基準として、

妊娠の状態・育児休業等制度利用と該当となる言動(不利益な取り扱い)との間に因果関係があることがあげられます。ただし、以下の2つのケースでは、それぞれの要件を同時に満たしている場合は不利益な取り扱いを行ったとしても例外として認められます。

ケース1)業務上の必要性が不利益取り扱いによる影響を上回る場合

|

①業務上の必要性から不利益取り扱いをせざるをえない ②業務上の必要性が不利益取り扱いにより労働者が受ける影響を上回る |

ケース2)労働者が自由意思に基づき同意している場合

|

①労働者が不利益取り扱いに同意している ②労働者に有利な影響が不利な影響の程度を上回り、合理的理由が客観的に存在する |

ハラスメントが問題視されるようになった背景

これらの子育てに関するハラスメントが問題視されるようになった背景としては、「性役割分業意識」と「長時間労働」を良しとする風土が根強く残っていることが関係しています。

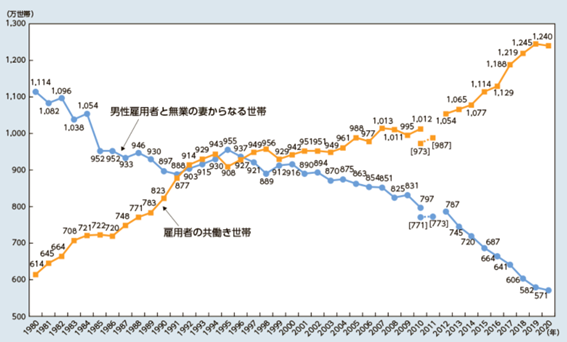

厚生労働省の調査からわかるように、2000年代より男性雇用者と専業主婦の世帯は減少し、共働き夫婦の世帯が増加しています。そのため、共働きをして夫婦で育児を行う意識の家庭が増えていることがわかります。

一方で、「男性が外で働き、女性は家庭に入るべき」という性役割分業意識は依然として社会に根強く残っていることで、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントが起きやすい職場風土となっている可能性があります。

※参考:厚生労働省「令和3年度版 厚生労働白書」より

また、高度経済成長期に多くみられた長時間労働の働き方とそれに伴う経済成長があったことから、依然として長時間労働がベストな働き方であるとする風土が残っていることもあります。育児に伴う休暇の取得や短時間勤務制度を利用する子育て世代の労働者に対して、ハラスメントが生まれやすい風土をつくってしまいます。

ハラスメント防止措置にあたっての注意点

では、このようなハラスメント防止や実際にハラスメントが起きてしまった時の対応として、企業はどのような点に気を付けるとよいでしょうか。

厚生労働省では、厚生労働大臣の指針に定められた「職場におけるハラスメント防止のための雇用管理上講ずべき措置」に基づき、以下の措置を行うことを義務づけています。

※参考:厚生労働省「職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策」について

①事業主の方針明確化と周知・啓発

事業主はハラスメントに対する方針を明確にし、従業員に対して以下の内容を周知する必要があります。また、ハラスメントの行為者に対しては厳正に対処する旨の方針、対処内容を就業規則等に規定し、管理監督者含む労働者に周知しましょう。

・妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントの内容

・上記ハラスメントがあってはならない旨の方針

・妊娠、出産、育児休業等の対象者は各種制度等の利用ができること

②ハラスメントに関する相談に応じ対応するための体制整備

相談窓口の設置とともに、相談窓口担当者が相談に適切に対応できるよう体制を整備しておきましょう。形式的に窓口を設けるのではなく、実際に対応するための担当者を定め、相談のフローや必要に応じ人事担当者や上司と連絡がとれるようにフォロー体制を整備するとよいでしょう。

また、相談担当者に対し対応の仕方やカウンセリング手法などの研修を実施するようにし、相談者の意向を把握し、適切に対処につなげられるようにしましょう。

なお、妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント以外のハラスメントも同時に生じることも踏まえ、一元的に相談を受けられる相談体制の整備が望ましいです。

③ハラスメント発生時の適切な対応

ハラスメントが起きた時に迅速かつ適切な対応ができるように、対応フローの整備を行い、事実確認にあたっては当事者の言い分や希望を聞くようにしましょう。

ただし、妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントは関連する言動だけではハラスメントと判断できない場合もあるため、業務上の必要性等、周辺の情報収集を行い判断するようにしましょう。事実確認ができた場合は被害者に配慮の措置を素早くできるようにしておきましょう。同時に行為者に対しても謝罪や配置転換等の適切な措置を行うことも大切です。また、被害者や行為者のプライバシーを保護する措置や、相談により従業員が不利益を被ることもない旨を周知することも大切です。

④ハラスメントが起こらない職場風土づくり

普段よりハラスメントが起こらない職場風土づくりを行うことは、ハラスメント防止においてとても重要となります。ハラスメントに関する周知や対応策の制定の他にも妊娠、出産、育児休業等を経験する従業員だけでなく、全従業員が働きやすいと思える職場環境や風土を作ることが大切です。

例えば、従業員が妊娠、出産、育児休業等に関する制度を利用することで、周囲の従業員の負担が増大することもハラスメント発生のきっかけとなりうるため、事業主は普段より業務配分の見直しや業務効率化を行い、日ごろから従業員同士が業務をカバーできる体制を整備し、妊娠、出産、育児休業等の取得がしやすい職場環境を作ることが大切です。

また、普段より従業員が自発的に相談しやすいように相談窓口を活用していくとよいでしょう。相談窓口の設置にあたっては労務管理に精通した外部の専門家の知見をもとに整備する、外部の窓口設置を行うなどもよいでしょう。

今回のコラムでは「妊娠・出産・育児休業に関するハラスメント」について解説しました。従業員が安心して働きながら子育てができるよう、企業や人事担当者はハラスメントに対する内外の相談体制の整備や対応フローの整備はもちろんのこと、普段からハラスメントが起きにくい職場風土づくりや職場環境を整備していくことも大切です。職場風土・職場環境の整備には各企業の従業員の実態に応じた整備が重要となるため、このような各種制度や企業の労務管理に精通し、企業の実態に応じたアドバイスのできる専門家のサポートが重要となります。

弊法人では社内の規程改定のご支援や「くるみん認定」取得申請のご支援を積極的に行っております。また、各企業の雇用形態や勤務形態等に合わせて柔軟にカスタマイズできる勤怠管理システムの提供も行っております。ぜひご活用ください。

また、弊法人では人事労務アドバイザリー業務をおこなっており、日常的な労務管理に関するご相談から、例外的な労務問題にいたるまで、幅広い労務相談に対応しております。判断に迷った時はぜひ弊法人にご相談ください。

【くるみん認定取得に向けた法対応①】育児休業

【くるみん認定取得に向けた法対応②】パパ・ママ育休プラス

【くるみん認定取得に向けた法対応③】産後パパ育休

【くるみん認定取得に向けた法対応④】短時間勤務制度

【くるみん認定取得に向けた法対応⑤】所定外労働の制限

【くるみん認定取得に向けた法対応⑥】時間外労働の制限

【くるみん認定取得に向けた法対応⑦】深夜労働の制限

【くるみん認定取得に向けた法対応⑧】子の看護等休暇

【くるみん認定取得に向けた法対応⑨】介護休暇

【くるみん認定取得に向けた法対応⑩】選択的措置義務

【くるみん認定取得に向けた法対応⑪】育児目的休暇(子の看護等休暇・養育両立支援休暇との違い)

【くるみん認定取得に向けた法対応⑫】育児休業制度等の個別周知・意向確認義務